FLAC データベース>>>Top

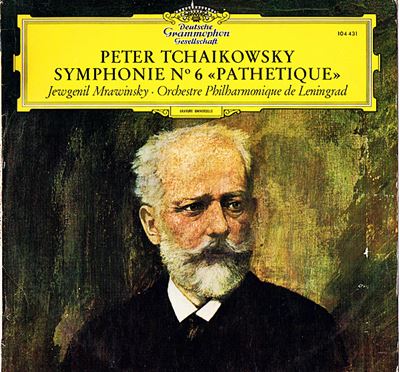

チャイコフスキー:交響曲 第6番 ロ短調 作品74「悲愴(Pathetique)」

ムラヴィンスキー指揮 レニングラードフィル 1960年9月&11月録音をダウンロード

- チャイコフスキー:交響曲 第6番 ロ短調 作品74「悲愴」「第1楽章」

- チャイコフスキー:交響曲 第6番 ロ短調 作品74「悲愴」「第2楽章」

- チャイコフスキー:交響曲 第6番 ロ短調 作品74「悲愴」「第3楽章」

- チャイコフスキー:交響曲 第6番 ロ短調 作品74「悲愴」「第4楽章」

私は旅行中に頭の中でこれを作曲しながら幾度となく泣いた。

チャイコフスキーの後期の交響曲は全て「標題音楽」であって「絶対音楽」ではないとよく言われます。それは、根底に何らかの文学的なプログラムがあって、それに従って作曲されたというわけです。

もちろん、このプログラムに関してはチャイコフスキー自身もいろいろなところでふれていますし、4番のようにパトロンであるメック夫人に対して懇切丁寧にそれを解説しているものもあります。

しかし6番に関しては「プログラムはあることはあるが、公表することは希望しない」と語っています。弟のモデストも、この6番のプログラムに関する問い合わせに「彼はその秘密を墓場に持っていってしまった。」と語っていますから、あれこれの詮索は無意味なように思うのですが、いろんな人が想像をたくましくしてあれこれと語っています。

ただ、いつも思うのですが、何のプログラムも存在しない、純粋な音響の運動体でしかないような音楽などと言うのは存在するのでしょうか。いわゆる「前衛」という愚かな試みの中には存在するのでしょうが、私はああいう存在は「音楽」の名に値しないものだと信じています。人の心の琴線にふれてくるような、音楽としての最低限の資質を維持しているもののなかで、何のプログラムも存在しないと言うような作品は存在するのでしょうか。

例えば、ブラームスの交響曲をとりあげて、あれを「標題音楽」だと言う人はいないでしょう。では、あの作品は何のプログラムも存在しない純粋で絶対的な音響の運動体なのでしょうか?私は音楽を聞くことによって何らかのイメージや感情が呼び覚まされるのは、それらの作品の根底に潜むプログラムに触発されるからだと思うのですがいかがなものでしょうか。

もちろんここで言っているプログラムというのは「何らかの物語」があって、それを音でなぞっているというようなレベルの話ではありません。時々いますね。「ここは小川のせせらぎをあらわしているんですよ。次のところは田舎に着いたうれしい感情の表現ですね。」というお気楽モードの解説が・・・(^^;(R.シュトラウスの一連の交響詩みたいな、そういうレベルでの優れものはあることにはありますが。あれはあれで凄いです!!!)

私は、チャイコフスキーは創作にかかわって他の人よりは「正直」だっただけではないのかと思います。ただ、この6番のプログラムは極めて私小説的なものでした。それ故に彼は公表することを望まなかったのだと思います。

「今度の交響曲にはプログラムはあるが、それは謎であるべきもので、想像する人に任せよう。このプログラムは全く主観的なものだ。私は旅行中に頭の中でこれを作曲しながら幾度となく泣いた。」

チャイコフスキーのこの言葉に、「悲愴」のすべてが語られていると思います。

ムラヴィンスキーという男の信じたチャイコフスキーの姿

新しい年の初めを何でスタートさせるのかというのは、私にとっては毎年の楽しい悩みの一つであります。少し前まではあまり悩む必要もなかったのですが、昨年あたりからは「有力な録音」が目白押しですからあれこれと楽しむ時間が長くなります。

できれば、「不滅の名録音」と誰もが太鼓判を押してくれるような録音でスタートしたいのですが、今年は本当に有力候補がたくさん顔を並べています。そして、あれこれ悩んだ末に、最終的には個人的な好みも加味してムラヴィンスキーのチャイコフスキーを選びました。

まあ、これが「不滅名録音」にノミネートされることに疑問を呈する方は滅多にいないでしょう。未だに、これは一つのスタンダードとして君臨しています。

ムラヴィンスキーと彼の手兵であるレニングラードフィルのコンビが西側に初めてその姿を表したのが1956年のモーツァルト生誕200年を記念した音楽祭でした。その初めてのヨーロッパ公演の途中にチャイコフスキーの3つの交響曲が録音されました。

演奏の精緻さ、強力な低声部に支えられた鋼のような響き、そしてその鋼鉄の響きが一糸乱れることなく驀進していく強力なエネルギー感などなど、このコンビが放射する圧倒的なパワーに西側世界は呆然としたのです。

そして、再び60年に、このコンビが西側に出てきたときに、再び録音されたのが今回アップした演奏です。

ムラヴィンスキーという男はチャイコフスキーのシンフォニーをベートーベンの不滅の9曲にも匹敵する偉大な音楽だと心の底から信じた男でした。その事は、私の思いつきの言葉ではなくて(^^;、ムラヴィンスキーが至るところで、繰り返し、繰り返し語っていることです。

とりわけ6番「悲愴」については暇さえあればスコアを眺めて、時には涙していたそうです。

もちろんその姿勢に関しては4番も5番もそう大差のあるものでありません。

確かに、ムラヴィンスキーが演奏するチャイコフスキーには音楽職人としてのチャイコフスキーが持つ「軽み」や「優雅さ」みたいなものが欠落していることは事実です。

しかし、そんなことはどうでもいいのです。

また、人によっては、ムラヴィンスキーの演奏ではチャイコフスキーが意図した以上のものが表現されていると批判されることもあります。そ

れもまた、どうでもいいことなのです。

ここで聴くことができるのは、「ムラヴィンスキーという男の信じたチャイコフスキーの姿」なのです。

「主観的解釈の客観的表現がみせる至芸の極致」

これこそが、ムラヴィンスキーを聴く喜びなのです。そして、彼が心の底から共感した音楽家の一人がチャイフスキーだったのです。