FLAC データベース>>>Top

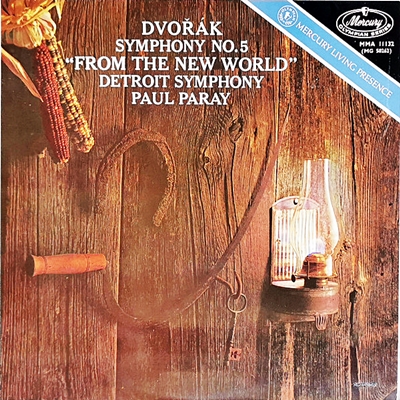

ドヴォルザーク:響曲第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」

ポール・パレー指揮 デトロイト交響楽団 1960年2月19日録音をダウンロード

- ドヴォルザーク:響曲第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」「第1楽章」

- ドヴォルザーク:響曲第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」「第2楽章」

- ドヴォルザーク:響曲第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」「第3楽章」

- ドヴォルザーク:響曲第9番 ホ短調 作品95 「新世界より」「第4楽章」

望郷の歌

ドヴォルザークが、ニューヨーク国民音楽院院長としてアメリカ滞在中に作曲した作品で、「新世界より」の副題がドヴォルザーク自身によって添えられています。

ドヴォルザークがニューヨークに招かれる経緯についてはどこかで書いたつもりになっていたのですが、どうやら一度もふれていなかったようです。ただし、あまりにも有名な話なので今さら繰り返す必要はないでしょう。

しかし、次のように書いた部分に関しては、もう少し補足しておいた方が親切かもしれません。

この作品はその副題が示すように、新世界、つまりアメリカから彼のふるさとであるボヘミアにあてて書かれた「望郷の歌」です。

この作品についてドヴォルザークは次のように語っています。

「もしアメリカを訪ねなかったとしたら、こうした作品は書けなかっただろう。」

「この曲はボヘミアの郷愁を歌った音楽であると同時にアメリカの息吹に触れることによってのみ生まれた作品である」

この「新世界より」はアメリカ時代のドヴォルザークの最初の大作です。それ故に、そこにはカルチャー・ショックとも言うべき彼のアメリカ体験が様々な形で盛り込まれているが故に「もしアメリカを訪ねなかったとしたら、こうした作品は書けなかっただろう」という言葉につながっているのです。

それでは、その「アメリカ体験」とはどのようなものだったでしょうか。

まず最初に指摘されるのは、人種差別のない音楽院であったが故に自然と接することが出来た黒人やアメリカ・インディオたちの音楽との出会いです。

とりわけ、若い黒人作曲家であったハリー・サンカー・バーリとの出会いは彼に黒人音楽の本質を伝えるものでした。

ですから、そう言う新しい音楽に出会うことで、そう言う「新しい要素」を盛り込んだ音楽を書いてみようと思い立つのは自然なことだったのです。

しかし、そう言う「新しい要素」をそのまま引用という形で音楽の中に取り込むという「安易」な選択はしなかったことは当然のことでした。それは、彼の後に続くバルトークやコダーイが民謡の採取に力を注ぎながら、その採取した「民謡」を生の形では使わなかったののと同じ事です。

ドヴォルザークもまた新しく接した黒人やアメリカ・インディオの音楽から学び取ったのは、彼ら独特の「音楽語法」でした。

その「音楽語法」の一番分かりやすい例が、「家路」と題されることもある第2楽章の5音(ペンタトニック)音階です。

もっとも、この音階は日本人にとってはきわめて自然な音階なので「新しさ」よりは「懐かしさ」を感じてしまい、それ故にこの作品が日本人に受け入れられる要因にもなっているのですが、ヨーロッパの人であるドヴォルザークにとってはまさに新鮮な「アメリカ的語法」だったのです。

とは言え、調べてみると、スコットランドやボヘミアの民謡にはこの音階を使用しているものもあるので、全く「非ヨーロッパ的」なものではなかったようです。

しかし、それ以上にドヴォルザークを驚かしたのは大都市ニューヨークの巨大なエネルギーと近代文明の激しさでした。そして、それは驚きが戸惑いとなり、ボヘミアへの強い郷愁へとつながっていくのでした。

どれほど新しい「音楽的語法」であってもそれは何処まで行っても「手段」にしか過ぎません。

おそらく、この作品が多くの人に受け容れられる背景には、そう言うアメリカ体験の中でわき上がってきた驚きや戸惑い、そして故郷ボヘミアへの郷愁のようなものが、そう言う新しい音楽語法によって語られているからです。

「この曲はボヘミアの郷愁を歌った音楽であると同時にアメリカの息吹に触れることによってのみ生まれた作品である」という言葉に通りに、ボヘミア国民楽派としてのドヴォルザークとアメリカ的な語法が結びついて一体化したところにこの作品の一番の魅力があるのです。

ですから、この作品は全てがアメリカ的なもので固められているのではなくて、まるで遠い新世界から故郷ボヘミアを懐かしむような場面あるのです。

その典型的な例が、第3楽章のスケルツォのトリオの部分でしょう。それは明らかにボヘミアの冒頭音楽(レントラー)を思い出させます。

そして、そこまで明確なものではなくても、いわゆるボヘミア的な情念が作品全体に散りばめられているのを感じとることは容易です。

初演は1893年、ドヴォルザークのアメリカでの第一作として広範な注目を集め、アントン・ザイドル指揮のニューヨーク・フィルの演奏で空前の大成功を収めました。

多くのアメリカ人は、ヨーロッパの高名な作曲家であるドヴォルザークがどのような作品を発表してくれるのか多大なる興味を持って待ちかまえていました。そして、演奏された音楽は彼の期待を大きく上回るものだったのです。

それは、アメリカが期待していたアメリカの国民主義的な音楽であるだけでなく、彼らにとっては新鮮で耳新しく感じられたボヘミア的な要素がさらに大きな喜びを与えたのです。

そして、この成功は彼を音楽院の院長として招いたサーバー夫人の面目をも施すものとなり、2年契約だったアメリカ生活をさらに延長させる事につながっていくのでした。

スタンダードにはなれない偉大さ

ポール・パレーの生年は1886年で、没年は1979年ですから、その生涯はストコフスキー(1882年~1977年)、クレンペラー(1885年~1973年)、ボールト(1889年~1983年)達とほぼ重なります。しかし、彼らと較べてみるとパレーという名前は随分古い時代の人のような気がします。

その最大の理由は、パレーの録音のキャリアが1952年から1963年までのデトロイト時代に集中していて、そこを退いてからは悠々自適の客演活動が中心で、録音活動をほとんど行っていなかったからです。

極東の島国に住まうものにとって、西洋の指揮者の活動等というものは録音を通してのみ垣間見るだけですから、録音活動が途絶えてしまえば「死んだ」も同然です。結果として、彼は60年代の初めに「死んだ」も同然と言うことで、私などは感覚的にはライナー(1888年~1963年)なんかと同じようなとらえ方をしていました。

ただし、ライナーとパレーは生年はほぼ一緒ですから、ライナーの75歳というのは指揮者稼業の中では「早死に」に分類されるのです。

さらに言えばパレーと同じ年のフルトヴェングラー(1886年~1954年)なんてのは、この稼業としては残念無念と言わざるを得ないほどの「早死に」だったわけです。言葉をかえれば、彼は「下り」の時代の芸を残さなかったともいえます。

そして、こういうビッグ・ネームの中にパレーの名前を置いてみると、彼の芸風のオリジナリティが浮かび上がってきます。

言うまでもないことですが、彼に最も近しいのはライナーですが、よく聞いてみると、何か本質的な部分で少し違うような気がします。その「違う」部分こそがパレーのオリジナリティです。

逆に、最も遠くにいるのはフルトヴェングラーです。

ところが、この二人には思わぬところで共通点が存在します。

パレーという人は基本的には「作曲家」でした。

フルトヴェングラーもまた「作曲家」でした。

そして、作曲家としての立ち位置がともに20世紀においては時代遅れ(^^;と言われるようなスタイルであったことが共通しています。

にもかかわらず、指揮者としては真逆と言っていいほどにスタンスが異なるというのは面白い話です。

ただ、21世紀に入って、今さらフルトヴェングラーの作品を録音しようという人はほとんどいないのに対して、パレーの作品は時々録音されているようです。さらには、聞くところによると、彼の作品に惚れ込んでレーベルまで起ち上げて録音する人もいるようです。

もちろん、そんな事で両者の優劣などは論じられるはずもないのですが、それでも、作曲家としてはパレーの方がより本職に近かったことは間違いないようです。

プロの作曲家であれば、言いたいこと、表現したいことは全て楽譜に詰め込んだという思いがあるはずです。

ですから、かなり思い切った言い方をしてしまえば、作曲家が指揮者(演奏家)に求めるものは、その楽譜を大切にして、それを「いかに」表現するかに力を傾注してくれることです。

間違っても、その楽譜を深読みして、そこに「何が」表現されているかを詮索し、その詮索をもとにしてもう一度「今まさに作品が生まれたか」かのように演奏するなどというのはお節介以外の何ものでもないはずです。

ですから、指揮者パレーは、そう言う作曲家パレーの願いに対して常に忠実でした。それを世の人は「ザッハリヒカイト」というイデオロギーで一括りにするのですが、パレーの演奏を聴いていると、そんな「イデオロギー」で括れるようなものではなく、そう言う作曲家の切なる願いから発した演奏だったような気がします。

確かに「楽譜」というものは不完全なもので、作曲家の思いを完璧に盛り込むにはあまりにもアバウトな存在です。しかし、そうであっても、作曲家として可能な限り「音符」という形で己の思いを書き込んだ以上は、演奏する側がそこに何かを忖度して「余分な何か」を付け足すというのは余計なお世話だったはずです。

そして、指揮者パレーが他の作曲家の作品を演奏するときも、その方法論に忠実であったと言うことです。

それと比べれば、フルトヴェングラーという人は、どんな楽譜を前にしても、それを「いかに」表現すべきかを考える前に、そこに「何が」表現されているのかを考えなければ気が済まない人でした。

そう言う意味では、作曲家としてのフルトヴェングラーはどこかプロになりきれない甘さがあったのかもしれません。

ただし、古今東西、どうしたわけか作曲家が自作を指揮すると「面白くない」というのが通り相場です。それは、リヒャルト・シュトラウスやストラヴィンスキーの録音を聞き直してみれば誰もが納得するはずです。

ただ、面白いのは、彼らは何時、何処で演奏しても全くぶれることなく同じような演奏になっていました。

それは、いつも「何が」表現されているかを考え続け、その「何か」を表現するために毎回音楽の形が変わり続けたフルトヴェングラーのスタイルとは正反対です。

時は流れて、今やフルトヴェングラーのように、表現すべき「何か」をいつも考え続けるような指揮者はほぼ絶滅してしまいました。

そして、原典尊重を錦の御旗に、楽譜を「いかに」表現するかに力を尽くす指揮者がこの世界を支配してしまいました。

しかし、そう言う原典尊重の演奏とパレーの演奏を較べてみると、先に述べたように、それもまたどこか違うような気がするのです。

一言で言えば、作曲家の手になる演奏というのは驚くほどに愛想がなさ過ぎるのです。

それと比べれば、プロの指揮者による演奏は原典尊重と言いながら聞き手に対するサービス精神が溢れているのです。つまりは、口では原典尊重と言いながらも、どこか「受けたい」という助平根性が見え隠れし、聞かせどころと「思う」ところがくれば「響きを磨いたり」、「必要以上に盛りあげたり」してサービスしてしまうのです。

作曲家というのは、どんなにかわいい自作であっても、その手のサービス精神は希薄を通り越して皆無と言っていいほどまでに無愛想です。

そして、指揮者としてのパレーの演奏を聴いてみると、作曲家の手になる演奏のように、そう言う助平根性みたいなものが驚くほどに希薄なのです。

とりわけ、Wilma Cozartによるワンポイント録音ですくい取られたがゆえに、その突っ張り方がひときわ鮮やかに浮かび上がってきます。

彼は常に、「余計なことはするな!」という作曲家の願いに驚くほどに忠実なように聞こえるのです。

しかし、その突っ切ったスタンスによって、フルトヴェングラー的なものとは真逆の位置で、怖ろしいまでのパワーに満ちた音楽が存在出来ることを証明して見せました。

フルトヴェングラーの演奏は偉大であるがゆえにスタンダードには不似合いでした。

同じように、パレーの演奏もまたスタンダードにはなれない偉大さが満ちています。

<ドヴォルザーク: ホ短調 作品95「新世界より」>

パレーの演奏からは土の香りは全くしません。その意味ではトスカニーニやセルなどに代表されるコスモポリタンな演奏なのですが、その徹底ぶりは彼ら以上です。

とにかく、ものすごいスピードで進んでいくので最初はギョッとさせられるのですが、やがてそんな事も気にならず、次々と繰り出されるパンチに爽快感すら感じてきてしまいます。

それにしても不思議なのは、徹底的にこの快速テンポが維持されつづけるので、一見すると硬直した愛想のない音楽になりそうなのに、現実はそこに浴衣な「歌」が存在することです。ただし、その「歌」は民族的情緒をまとったメランコリックなものではなく、より普遍性の高い「詩心」へと昇華されています。

そして、そうなり得た功績の原動力は、「国民楽派」と言うご都合主義的な音楽史的分類から類想される周辺諸国の民族的な香りみたいなものはものは見事なま、そして徹底的にでに削ぎ落としたこと、その返すか刀で、作曲家の書いた楽譜をひたすら信じて、そこで成し遂げようとした交響的構築をものの見事なまでに形あるものにしたことによります。