FLAC データベース>>>Top

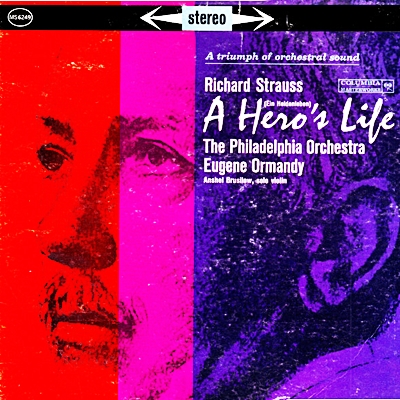

R.シュトラウス:交響詩「英雄の生涯」 作品40

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1960年1月13日録音をダウンロード

- R.シュトラウス:交響詩「英雄の生涯」 作品40 第1部「英雄」

- R.シュトラウス:交響詩「英雄の生涯」 作品40 第2部「英雄の敵」

- R.シュトラウス:交響詩「英雄の生涯」 作品40 第3部「英雄の妻」

- R.シュトラウス:交響詩「英雄の生涯」 作品40 第4部「英雄の戦場」

- R.シュトラウス:交響詩「英雄の生涯」 作品40 第5部「英雄の業績

- R.シュトラウス:交響詩「英雄の生涯」 作品40 第6部「英雄の引退と完成」

冒頭部分があまりにも有名です

オーケストラによるオペラ

シュトラウスの交響詩創作の営みは「ドン・ファン」にはじまり(創作そのものは「マクベス」の方が早かったそうだが)、この「英雄の生涯」で一応の幕を閉じます。その意味では、この作品はシュトラウスの交響詩の総決算とも言うべきものとなっています。

「大オーケストラのための交響詩」と書き込まれたこの作品は大きく分けて6つの部分に分かれると言われています。

これはシュトラウスの交響詩の特徴をなす「標題の設定」と「主題の一致」という手法が、ギリギリのところまで来ていることを示しています。つまり、取り扱うべき標題が複雑化することによって、スッキリとした単一楽章の構成ではおさまりきれなくなっていることを表しているのです。

当初、シュトラウスがあつかった標題は「マクベス」や「ドン・ファン」や「ティル」のような、作曲家の体験や生活からははなれた相対的なものでした。その様なときは、それぞれの標題に見合った単一の主題で「つくりもの」のように一つの世界を構築していってもそれほど嘘っぽくは聞こえませんでした。そして、そこにおける主題処理の見事さとオーケストラ楽器の扱いの見事さで、リストが提唱したこのジャンルの音楽的価値を飛躍的に高めました。

しかし、シュトラウスの興味はその様な「つくりもの」から、次第に「具体的な人間のありよう」に向かっていきます。そして、そこに自分自身の生活や体験が反映するようになっていきます。

そうなると、ドン・ファンやティルが一人で活躍するだけの世界では不十分であり、取り扱うべき標題は複雑化して行かざるをえません。そのために、例えば、ドン・キホーテでは登場人物は二人に増え、結果としてはいくつかの交響詩の集合体を変奏曲形式という器の中にパッキングして単一楽章の作品として仕上げるという離れ業をやってのけています。

そして、その事情は英雄の生涯においても同様で、単一楽章と言いながらもここではハッキリと6つの部分に分かれるような構成になっているわけです。

それぞれの部分が個別の標題の設定を持っており、その標題がそれぞれの「主題設定」と結びついているのですから、これもまた交響詩の集合体と見てもそれほどの不都合はありません。

つまり、シュトラウスの興味がより「具体的な人間のありよう」に向かえば向かうほど、もはや「交響詩」というグラウンドはシュトラウスにとっては手狭なものになっていくわけです。

シュトラウスはこの後、「家庭交響曲」と「アルプス交響曲」という二つの管弦楽作品を生み出しますが、それらはハッキリとしたいくつかのパートに分かれており、リストが提唱した交響詩とは似ても似つかないものになっています。そして、その思いはシュトラウス自身にもあったようで、これら二つの作品においては交響詩というネーミングを捨てています。

このように、交響詩というジャンルにおいて行き着くところまで行き着いたシュトラウスが、自らの興味のおもむくままにより多くの人間が複雑に絡み合ったドラマを展開させていくこうとすれば、進むべき道はオペラしかないことは明らかでした。

彼が満を持して次に発表した作品が「サロメ」であったことは、このような流れを見るならば必然といえます。

そして、1幕からなる「サロメ」を聞いた人たちが「舞台上の交響詩」と呼んだのは実に正しい評価だったのです。

そして、この「舞台上の交響詩」という言葉をひっくり返せば、「英雄の生涯」は「オーケストラによるオペラ」と呼ぶべるのではないでしょうか。

シュトラウスはこの交響詩を構成する6つの部分に次のような標題をつけています。

- 第1部「英雄」

- 第2部「英雄の敵」

- 第3部「英雄の妻」

- 第4部「英雄の戦場」

- 第5部「英雄の業績」

- 第6部「英雄の引退と完成」

こう並べてみれば、これを「オーケストラによるオペラ」と呼んでも、それほど見当違いでもないでしょう

オーマンディだけが成し遂げた世界

オーマンディという人はほとんどオペラを振らなかったようです。記録によると、メトで「こうもり」を振っているみたいですが(1950年から53年にかけて15回)、それ以外となると見あたりません。この記録に気がついて、ストラヴィンスキーがオーマンディの事を「ヨハン・シュトラウスの理想的指揮者」と鼻であしらったというエピソードを思い出しました。(ショーンバーグ著:偉大な指揮者たち)やはり。この世界でオペラを振らない指揮者というのは一段低くみられるようです。

確かに、ジョージ・セルもタンホイザーの上演でトラブルを引き起こし、それがきっかけとなってオペラの指揮からは身を引きました(オペラほど忌まわしいものはない!!)。しかし、それ以降もザルツブルグの音楽祭などではオペラの指揮を引き受けていますし、何よりも、若い頃からの実績によっていかにすぐれたオペラ指揮者であるかを十二分に証明していました。

そう思ってストラヴィンスキーの嫌みを聞くと、なかなか痛いところを的確についています。

なるほど、オーマンディって、オペラをふれなかったんだ!!

ところがなのです。

何気なく、リヒャルト・シュトラウスの「薔薇の騎士」組曲を聴いてみたのです。

まさに「薔薇の騎士」のダイジェスト版、その語り口の上手さに驚かされました。さらに言えば、管弦楽法の大家であるシュトラウスの凄さを余すところなく描き出したコンサート指揮者としての資質の高さが尋常ではないのです。そして、よく言われるゴージャスな「フィラデルフィア・サウンド」が演奏全体を華やかなものにしています。

ただし、この「フィラデルフィア・サウンド」を言う言葉には注意が必要なことにも気づかされました。

この言葉と、吉田秀和の「文化のキーパー」という言葉が相まって、オーマンディの音にはどこか寝そべっているという誤解を招いてしまった雰囲気があるのです。

しかし、ここで聞くことのできるフィラデルフィア・サウンドの切れの良さには驚かされます。音楽は雄大に流れていくのですが、驚くほどに引き締まって切れがあるのです。

そう思って、それ以外のシュトラウスの交響詩を聴いてみると、どれもこれも華やかでありながら音楽は決して寝そべってはいないのです。まさに完璧なアンサンブルによってシュトラウスの精緻なスコアが描き出されます。それは、「英雄の生涯」でも「ツァラトゥストラはかく語りき」でもティルでもドン・キホーテでも同じです。

シュトラウスの交響詩というのは基本的にはオーケストラによるオペラです。そこでは、ドラマが音だけによって展開されていく世界なのですが、その語り口の上手さには驚かされます。そして、その語り口というのは小難しいことなどは一切表に出さず、常に明るく分かりやすくお話を聞かせてくれるのです。

なるほど、こういう風にお話を聞かせてくれる指揮者って他にはいないよね、と思ってみれば、これこそはオーマンディだけが成し遂げた世界であることに気づかされるのです。ですから、何度も繰り返しますが、そこにセルのような古典的透明性がないとか、フルトヴェングラーのような暗さがない(?)と言って批判するのは、肉屋に行って野菜がおいてないと言って暴れると同じくらいに愚かなのです。

それにしても、セルやライナーやトスカニーニやフルトヴェングラー(これ以上数え上げても仕方がない^^;)の個性は認めても、オーマンディの個性と独自性には駄目出しをするというのは、考えてみれば不思議な話です。そして、それ以上に不思議なのは、これほど見事にドラマを語れるのに、どうしてもっと積極的にオペラを指揮しなかったのかと言うことです。

最も、それもまた、オーマンディの個性と独自性として受け入れるしかないのでしょうね。

<追記>

このドン・キホーテの物語を聞いていて思ったのは、同じ音によるドラマでも、これはオペラではなくてミュージカルみたいだと言うこと。そう思ってツァラトゥストラや英雄の生涯を聞いてみても、そこにあるのはミュージカルを聞くような面白さに溢れていることです。

オーマンディがオペラをあまり指揮しなかったのは、彼の根底にその様な指向があったからかもしれませんね。

なお、チェロのローン・マンローはフィラデルフィアの首席奏者なのですが、64年にバーンスタインがニューヨークフィルに引き抜いています。そして、68年にバーンスタインの指揮でドン・キホーテを録音しています。下手なソリストなどは足元にも及ばない見事さです!!