FLAC データベース>>>Top

シベリウス:交響曲第2番 ニ長調 Op.43

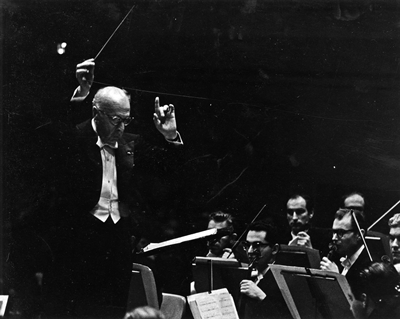

ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1966年10月15日録音をダウンロード

シベリウスの田園交響曲?

シベリウスの作品の中ではフィンランディアと並んでもっとも有名な作品です。そして、シベリウスの田園交響曲と呼ばれることもあります。もちろん、ベートーベンの第6番を念頭に置いた比喩ですが、あちらがウィーン郊外の伸びやかな田園風景だとすれば、こちらは疑いもなく森と湖に囲まれたフィンランドの田園風景です。

さらに、この作品にはフィンランドの解放賛歌としての側面もあります。重々しい第2楽章と荒々しい第3楽章を受けた最終楽章が壮麗なフィナーレで結ばれるところが、ロシアの圧政に苦しむフィンランド民衆の解放への思いを代弁しているというもので、この解釈はシベリウスの権威と見なされていたカヤヌスが言い出したものだけに広く受け入れられました。

もっとも、シベリウス本人はその様な解釈を否定していたようです。

言うまでもないことですが、この作品の暗から明へというスタイルはベートーベン以降綿々と受け継がれてきた古典的な交響曲の常套手段ですから、シベリウスは自分の作品をフィンランドの解放というような時事的な際物としてではなく、その様な交響曲の系譜に連なるものとして受け取って欲しかったのかもしれません。

しかし、芸術というものは、それが一度生み出されて人々の中に投げ込まれれば、作曲家の思いから離れて人々が求めるような受け入れ方をされることを拒むことはできません。シベリウスの思いがどこにあろうと、カヤヌスを初めとしたフィンランドの人々がこの作品に自らの独立への思いを代弁するものとしてとらえたとしても、それを否定することはできないと思います。

この作品は第1番の初演が大成功で終わるとすぐに着手されたようですが、本格的取り組まれたのはアクセル・カルペラン男爵の尽力で実現したイタリア旅行においてでした。

この作品の中に横溢している牧歌的で伸びやかな雰囲気は、明らかにイタリアの雰囲気が色濃く反映しています。さらに、彼がイタリア滞在中にふれたこの国の文化や歴史もこの作品に多くのインスピレーションを与えたようです。よく言われるのは第2楽章の第1主題で、ここにはドンファン伝説が影響を与えていると言われています。

しかし、結局はイタリア滞在中にこの作品を完成させることができなかったシベリウスは、フィンランドに帰国したあとも精力的に作曲活動を続けて、イタリア旅行の年となった1901年の末に完成させます。

一度聞けば誰でも分かるように、この作品は極めて少ない要素で作られています。そのため、全体として非常に見通しのよいすっきりとした音楽になっているのですが、それが逆にいささか食い足りなさも感じる原因となっているようです。その昔、この作品を初めて聞いた私の友人は最終楽章を評して「何だかハリウッドの映画音楽みたい」とのたまいました。先入観のない素人の意見は意外と鋭いものです。

正直言うと、ユング君は若い頃はこの作品はとても大好きでよく聴いたものですが、最近はすっかりご無沙汰していました。やはり、食い足りないんですね。皆さんはいかがなものでしょうか?

圧倒的な「熱さ」

おそらく、クリーブランド管の定期演奏会のライブ録音でしょう。セルがOKを出したわけでもない海賊盤からの音源なので「どうしたものか」という思いもあったのですが、そう言う録りっぱなしの録音であるがゆえに気づかされる面も多いので紹介することにしました。

なお、法的には「海賊盤」でのリリースは「発行」には該当しないので、「録音されてから50年が経過しても未発売の時はパブリックドメインとなる」という条項が適用されると考えます。

著作権法第101条2項

2 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。

一 実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時

二 レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して五十年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して五十年)を経過した時

何となく気の乗らない雰囲気で第1楽章が始まり、そのまま終わってしまいます。ところが、第2楽章にはいると「何があったのか?」という感じで、俄然気合いがのってきます。

こういうことって、ライブではよくあることですが、そう言う普通のオケと同じようなことがセル&クリーブランド管でもあったことに気づかされます。

二つ目は、セッション録音の時と較べるとオケの響きが随分ウォームで太いと言うことです。

このコンビの響きと言えば「白磁」にたとえられるような硬質で磨かれた響きが特徴なのですが、このライブの録りっぱなし録音で聞くと雰囲気がかなり異なります。

このテイストに近いのが1970年の有名な東京ライブです。

セル&クリーブランド管の響きの素晴らしさはレコードからでは伝わらないとはよく言われてきたことですが、こういう録音を聞かされると色々と考え込まされます。

それは、この響きをよしとするならば、セルはEpicレーベルの音作りにOKは出さなかったはずです。

ですから、セルがオーケストラに求めた響きは硬質で磨かれた響きだったのです。

それでは、何故にこの響きをセルはよしとしなかったのかと言えば、それは聞けば分かるように、ここでのクリーブランド管は「完璧」と言われるバランスを保持していないからです。

すぐに気づくのは、響きに厚みを加えるための内声部があちこちで突出していることです。

そして、そう言うバランスの悪さが結果としてウォームでファットな響きにつながっていることは事実です。

スタジオ録音では、ここをスタート地点として徹底的に仕上げていくのでしょう。その徹底的な仕上げ(絞り上げ?^^;)によって、あの「白磁」のような響きを手に入れていたことに気づかれるのです。

しかし、聞き手の感覚から言えば、これはこれで十分に魅力的なのです。

「完璧の美」もいいのですが、時には人肌の優しさもほしくなるのです。

そして、一番驚かされるのは、圧倒的な「熱さ」です。

常に沈着冷静な「笑わん殿下」みたいなセルが実演ではこれほども熱くなるのかと驚かされます。

とりわけ、オケのバランスが多少崩れてでも突っ込んでいくフィナーレの凄さは東京ライブを上回るかもしれません。

きっとセルにしてみれば気に入らないことだと思うのですが、もう少し海賊盤あさりをしてもいいのかと感じさせてくれる一枚です。