FLAC データベース>>>Top

ブラームス:弦楽六重奏曲第2番 ト長調 作品36

(vn)ヤッシャ・ハイフェッツ&イスラエル・ベイカー (va)ウィリアム・プリムローズ&ヴァージニア・マジェフスキ (vc)グレゴール・ピアティゴルスキ&ガーボル・レイト 1961年8月28日~29日録音をダウンロード

- ブラームス:弦楽六重奏曲第2番 ト長調 作品36 「第1楽章」

- ブラームス:弦楽六重奏曲第2番 ト長調 作品36 「第2楽章」

- ブラームス:弦楽六重奏曲第2番 ト長調 作品36 「第3楽章」

- ブラームス:弦楽六重奏曲第2番 ト長調 作品36 「第4楽章」

渋くて、複雑で、厚ぼったい音楽

ブラームスは弦楽六重奏という一般的ではない楽器編成で2つの作品を残しています。弦楽4部にヴィオラとチェロを追加したこの楽器構成は内声部が充実することで、よく言えば「重厚」、悪く言えば少々厚ぼったい雰囲気の音楽になってしまいます。

しかし、それでも若書きの1番の方は、日頃の気むずかしいブラームスの雰囲気とは全く異なる、若々しくて情熱的な音楽になっているので、厚ぼったい雰囲気よりはロマンティックな感情の方が表に顔を出しています。

それと比べると、この2番の方は実にもってブラームスらしい音楽になっています。また、聞くところによると、この作品に限ってはヨアヒムの助言を求めることはなく(若い時代のブラームスにとっては珍しいこと)、さらには作品の完成後にもほとんど手を加えることがなかったようです。そう言う意味でも、ブラームスの素の顔がはっきりとあらわれています。

ただし、その素の顔と言うのがなかなかに取っつきにくいものです。

クラシック音楽を聴き始めたような人にとって室内楽というのはオーケストラ曲のような華やかさには不足するので取っつきにくいジャンルです。そんな取っつきにくい室内楽の中でも、かなり取っつきの悪い作品の一つと言えそうです。

そう言えば、エキセントリックなピアニストだったフランソワはブラームスのピアノ曲を演奏すると吐き気がすると言い放っていました。

おそらくは、そう言う吐き気がしてしまいそうなブラームスの特質が最も色濃くにじんでいるのがこの2番の方の弦楽六重奏曲です。

渋くて、複雑で、厚ぼったい音楽です。

同じ六重奏曲でも、1番と2番ではその性格は「真逆」と言うほどに異なります。

あれほどに、健康的な明るさに満ちていた第1番とは違って、第2番の方はヴィオラが揺れ動く中で始まる冒頭の音楽からして不安な感情にとらわれます。そして、その音型にのってファーストヴァイオリンが歌い出す第一主題は、破局した恋人の名前、アガーテにもとづくものだと言われています。(イ-ト-イ-ロ-ホという音型。ドイツ語音名で読み替えるとA-G-A-H-Eとなる。)

ブラームスはこの作品を書くことによってアガーテとの破局による痛手に決着をつけたと言われていますが、確かに4つの楽章を続けて聞くと「なるほどなぁ」と思わせるものがあります。

第1楽章からは、アガーテとのうまくいかない恋の道行き、第2楽章のスラブ的な憂愁からはその恋の破局が感じ取れます。そして、ハンスリックが「主題のない変奏曲」と評したようほどに複雑極まる構成を持つ第3楽章は破局の中で揺れ動く不安な感情が次第におさまっていく様子が読み取れるような気がします。

こんな事を書くと、またあの野郎お得意の文学的解釈か!とお叱りお受けそうなのですが、そう思ってでも聞いてみないと、この渋みがまさって取っつきの悪いこの作品を楽しく聞くのは難しいでしょう(^^;。

そして、そう思って最後の楽章を聞くと、「やっぱり俺にはクララしかいないんだ!」というブラームスの開き直った声が聞こえてきそうです。

とりわけ、管弦楽的に盛り上がる終結部を聞くと、この屈折した男のとびきり屈折した思いが透けて見えてくるようで、なんだか笑ってしまうのは私だけでしょうか。

主観的な領域にまで踏み込んでいると思えるほどに変形させられた超辛口の語り口

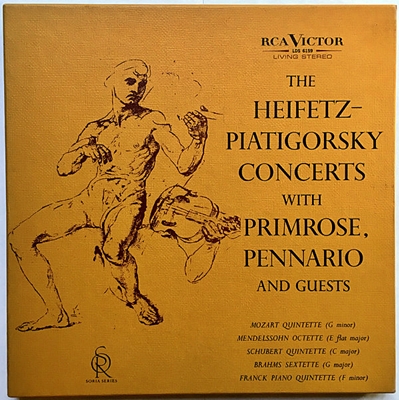

ヴァイオリンのハイフェッツ、ヴィオラのプリムローズ、そしてチェロのピアティゴルスキーの3人が中心となって60年代の初め頃に面白い室内楽演奏を残してくれています。ざっと調べただけで以下の録音を拾い出せました。50年代にはベートーベンの三重奏曲なども録音をしているので、探せば他にもあるのかもしれません。

- モーツァルト:弦楽5重奏曲第4番 ト短調 K.516

- モーツァルト:弦楽5重奏曲第3番 ハ長調 K.515

- シューベルト:弦楽5重奏曲 ハ長調 D.956

- ブラームス:弦楽6重奏曲ト長調 Op.36

- フランク:弦5五重奏曲 ヘ短調

- メンデルスゾーン:弦楽8重奏曲 変ホ長調 Op.20

しかし、もう少しそのあたりの事情を調べてみると、中心となったのはハイフェッツとピアティゴルスキーの二人で、そこに何人かの気心の知れた仲間が集まって室内楽の演奏会を行ったらしいのです。その演奏会はハリウッドを中心に行われ、1961年から1974年にかけて行われたようです。ですから、「ドヴォルザーク:ピアノ五重奏曲第2番」や「ブラームス:ピアノ四重奏曲第3番」のように、プリムローズがヴィオラパートを担当していない録音もたくさん残っています。

そして、あの有名な「100万ドルトリオ」の時代から、ピアティゴルスキーは我の強いソリスト連中の調整役に徹していましたから、音楽的にはハイフェッツが指向するするスタイルが貫かれています。

では、そのスタイルがどのようなものかと聞かれれば、それは一度聞いてもらえばどんな人でもすぐに察しがつくというものです。

一言で言えば、「ハードボイルド」と言うことです。

もうそれは「ザッハリヒカイト」という言葉を使うのははばかれるほどに、主観的な領域にまで踏み込んでいると思えるほどに変形させられた超辛口の語り口で貫かれています。そして、そのスタイルは、ハイフェッツという人が聞き手のことなどは殆ど斟酌することなく、おそらくは自分の楽しみのためだけに演奏してる雰囲気が漂うのです。

ハイフェッツという人は60年間にわたって第一線で活躍し続けた人でした。あるヴァイオリニストがハイフェッツについて問われたときに「確かに上手いが、あいつは13才の頃からとっとも進歩していない」と語ったそうですが、それは裏返せば、彼がいかにして早い時期にヴァイオリニストとして完成していたかを証明しする言葉であり、さらに言えばその高い完成のレベルを晩年まで維持し続けたことを表明しているようなものです。

そして、そう言う演奏家としての人生を支えたのは、驚くほどまでにストイックに自分を律し、コントロールしてきた「勁さ」でした。ですから、この一連の演奏には、そう言うハイフェッツというヴァイオリニストが持っていた「勁さ」がそのまま刻み込まれています。ですから、それは多くの聞き手が期待するような心地よさとは真逆のものであり、それ故にその超辛口の音楽は多くの聞き手から敬して遠ざけられてしまったのは仕方のないことでした。

、

ただし、その超辛口な語り口が半端なく上手いのです。

こういう五重奏とか六重奏というのは、常設の室内楽演奏の団体を母体として、そこに不足のパートをプラスして演奏されるのが普通です。

それをハイフェッツやピアティゴルスキーやプリムローズという「超」がつくほどの大物ソリストを軸に演奏するのですから、それはもう唖然とするほどの切れ味なのです。

そして、その「上手さ」はよく訓練された室内楽の団体から感じ取れる上手さ、所謂「緊密極まるアンサンブル」というようなレベルでの上手さではなくて、躍動するような音楽が艶やかな響きでもって明晰に語られていく生命力として感じ取れる類のものなのです。

こういう演奏は今となっては殆ど聞くことのできなくなった演奏だと言い切らねばならないのが悲しいことです。

今は、ちょっと名前が売れると世界中を飛び回るようになるので、そう言うお忙しい連中の日程を合わせて録音するというのは難しいのかもしれません。

それになんと言っても、室内楽の録音なんてのは売れませんから、たとえ実現できても商業的にはペイしないのでしょう。

そう思えば、こういう贅沢な顔ぶれで継続的に室内楽作品を、それも決してメジャーとも言えないような作品も含めて録音できた60年代というのはいい時代だったと言えます。

ブラームス:弦楽6重奏曲ト長調 Op.36

これって本当にブラームスなんですか?と思わず確認したくなるほどに尖った演奏になっています。おそらく、こういうコンビで録音した一連の演奏の中ではもっとも尖っているかもしれません。

しかし、聞き進んでいくうちに、その尖った音楽というのはブラームスの音楽が内包している「論理」みたいなものが剥き出しの形でえぐり出された結果であることに気づかされます。

そう言えば、この作品をはじめて聞いたときもどこから取っつけばいいのか呆然とするような音楽だったのですが、それをようやく上で述べたような「文学的解釈」で乗り切って、少しはお近づきになれたものでした。しかし、ここでのハイフェッツたちによる演奏は、そう言う「解釈」すらも拒絶するような辛口演奏なのです。

- 第1楽章:Allegro non troppo

- 第2楽章:Scherzo. Allegro non troppo - Presto giocoso

- 第3楽章:Poco Adagio

- 第4楽章:Poco Allegro