FLAC データベース>>>Top

モーツァルト:弦楽五重奏曲第4番 ト短調 K.516

(vn)ヤッシャ・ハイフェッツ&イスラエル・ベイカー (va)ウィリアム・プリムローズ&ヴァージニア・マジェフスキ (vc)グレゴール・ピアティゴルスー 1961年8月29日~30日録音をダウンロード

- モーツァルト:弦楽五重奏曲第4番 ト短調 K.516「第1楽章」

- モーツァルト:弦楽五重奏曲第4番 ト短調 K.516「第2楽章」

- モーツァルト:弦楽五重奏曲第4番 ト短調 K.516「第3楽章」

- モーツァルト:弦楽五重奏曲第4番 ト短調 K.516「第4楽章」

モーツァルトならではのファンタジーがあふれ出すスタイル

弦楽四重奏と言えばヴァイオリン2丁にヴィオラ、チェロそれぞれ1丁と相場は決まっています。しかし、五重奏となるといろいろなバリエーションが出てきます。

低声部を強化するためにチェロを追加するのか、はたまたオケの弦楽五部のようにコントラバスを追加するのか、または、内声部を強化するためにヴィオラを追加するのか、一口に弦楽五重奏と言っても、カルテットを基本としながらも、そこに何を追加するのかで音楽の雰囲気は随分と変わってきます。

そこでモーツァルトですが、彼はディヴェルティメントの編曲版も加えると生涯に弦楽五重奏を6曲書いていますが、その全てがヴィオラを追加するスタイルで書かれています。

こんな事を書くとお叱りを受けるかもしれませんが、どうも弦楽四重奏というスタイルはモーツァルトにとって窮屈なスタイルだったようです。

よく知られている話ですが、スコアを書くときには作品はすでに頭の中で仕上がっていたと言われるモーツァルトも、弦楽四重奏だけは何度も書き直して推敲した後が残っていました。

つまり、あふれ出すイメージとファンタジーだけでは作品としては完成しきれない厳格さを弦楽四重奏はもっているということです。

そう言う意味で、このスタイルを完成させたのがベートーベンだったというのは実に納得のいく話です。

ところが、そこにヴィオラを1丁追加するだけで、モーツァルトは途端にその窮屈さから解放され、モーツァルトならではのファンタジーがあふれ出します。

弦楽四重奏ではどこか窮屈に身を屈めていたのが、五重奏になると元の自由を取り戻しているように聞こえます。

もちろん、モーツァルトの弦楽四重奏が駄作であるはずはありませんが、しかし。そこにクラリネットを追加したり、ヴィオラを追加して五重奏にした方が、はるかにモーツァルトらしい音楽が聞けるように思えますが、いかがなものでしょうか。

- 弦楽五重奏曲第2番 ハ短調 K.406 (516b)

- 弦楽五重奏曲第3番 ハ長調 K.515

- 弦楽五重奏曲第4番 ト短調 K.516

ウィーン時代の終わりに、モーツァルトはディヴェルティメントの改作も含めて、3つの弦楽五重奏曲を残しています。

おそらくは、人気絶頂だった時代に3曲のピアノ協奏曲を筆写譜として販売して大成功したことを思い出しての試みだと言われています。しかし、すでにウィーンの公衆から見放されていたモーツァルトの音楽にお金を出す人はなく、結局は叩き売りの状態で出版社に譲り渡すことになりました。

しかし、ハ長調とト短調の二つの作品こそは、人類が書いた最高の室内楽作品の一つであることは疑う余地がありません。

あのアインシュタインは、ハ長調のクインテットの冒頭を「誇らかで、王者のようで、運命を孕んでいる」と述べています。

そして、ト短調の冒頭は「かなしさは疾走する。涙は追いつけない。(小林秀雄)」のです。

ディヴェルティメントを改作したハ短調は作曲家としての良心にいささか反する面はあるでしょうが、それでも行事の終わりとともに消え去る運命にある機会音楽としてのディヴェルティメントを永遠に残したいという思いはあったでしょうから、悪い作品ではありません。

特にそのフィナーレは「ハ短調コンチェルトの精神を先取りしている」とアインシュタインは述べています。

聞き手のことなどは殆ど斟酌することなく、おそらくは自分の楽しみのためだけに演奏している雰囲気が漂う演奏

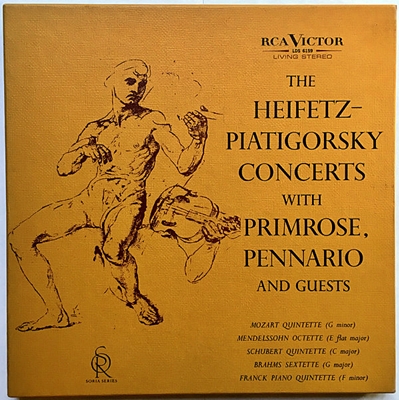

ハイフェッツとピアティゴルスキーは気心の知れた仲を集めて、1961年から1974年にかけて、ハリウッドを中心に室内楽の演奏会を行いました。そして、その演奏会が評判を呼んだので、そこにレコード会社が乗り出してきてある程度まとまった形で録音が残ることになりました。そして、あれこれ調べていて驚いたのは、その一連の録音は一番最初には3枚組の豪華ボックス盤としてリリースされていることです。

そのボックス盤に収録されていたのは以下の作品です。(RCA Victor LDS 6159)

- メンデルスゾーン:弦楽八重奏曲 変ホ長調 Op.20

- フランク:弦楽五重奏曲 ヘ短調

- シューベルト:弦楽五重奏曲 ハ長調 D.956

- ブラームス:弦楽六重奏曲ト長調 Op.36

- モーツァルト:弦楽五重奏曲第4番 ト短調 K.516

こういうボックス盤が「新譜」として商業的に成り立ったのは、ハイフェッツとピアティゴルスキーの知名度に加えて、オーディオというものが趣味の王道であった時代背景もあったのでしょう。ピアノ曲やヴァイオリン・ソナタのような形式ならばまだしも、この手の室内楽作品は現在ではほんとに売れませんから、隔世の感があります。

おまけに、かなりの期待を持ってリリースされたにもかかわらず、この録音の評判はあまり芳しくなったようなのです。もっと率直に言えば不評だったのです。

その原因は演奏のスタイルにあります。

あの有名な「100万ドルトリオ」の時代から、ピアティゴルスキーは我の強いソリスト連中の調整役に徹していましたから、この室内楽演奏でも音楽的にはハイフェッツが主導権を握っています。

では、ここで貫かれているハイフェッツのスタイルとはどのようなものかと聞かれれば、それは一言で言えば、「ハードボイルド」と言うことです。

もうそれは「ザッハリヒカイト」という言葉を使うのははばかれるほどに、主観的な領域にまで踏み込んでいると思えるほどに変形させられた超辛口の語り口で貫かれています。

そのスタイルは、ハイフェッツという人が聞き手のことなどは殆ど斟酌することなく、おそらくは自分の楽しみのためだけに演奏している雰囲気が漂うのです。

ハイフェッツという人は60年間にわたって第一線で活躍し続けた人でした。

そう言う演奏家としての人生を支えたのは、驚くほどまでにストイックに自分を律し、コントロールしてきた「勁さ」でした。

ですから、この一連の演奏には、そう言うハイフェッツというヴァイオリニストが持っていた「勁さ」がそのまま刻み込まれているのす。

ですから、それは多くの聞き手が期待するような心地よさとは真逆のものであり、それ故にその超辛口の音楽は多くの聞き手から敬して遠ざけられてしまったのは仕方のないことでした。

ただし、その超辛口な語り口が半端なく上手いのです。

こういう五重奏とか六重奏というのは、常設の室内楽演奏の団体を母体として、そこに不足のパートをプラスして演奏されるのが普通です。

それをハイフェッツやピアティゴルスキーやプリムローズという「超」がつくほどの大物ソリストを軸に演奏するのですから、それはもう唖然とするほどの切れ味なのです。

そして、その「上手さ」はよく訓練された室内楽の団体から感じ取れる上手さ、所謂「緊密極まるアンサンブル」というようなレベルでの上手さではなくて、躍動するような音楽が艶やかな響きでもって明晰に語られていく生命力として感じ取れる類のものなのです。

こういう演奏は今となっては殆ど聞くことのできなくなった演奏だと言い切らねばならないのが悲しいことです。

そう思えば、こういう贅沢な顔ぶれで継続的に室内楽作品を、それも決してメジャーとも言えないような作品も含めて録音できた60年代というのはいい時代だったと言えます。

モーツァルト:弦楽五重奏曲第4番 ト短調 K.516

ブラームスの弦楽6重奏曲を紹介したときに、「これって本当にブラームスなんですか?と思わず確認したくなるほどに尖った演奏になっています」と書いたのですが、これもまた「これって確かにモーツァルトだよね?」と念押ししたくなるような演奏です。

ただし、モーツァルトの音楽というのはブラームスのような「論理」によって成り立っている音楽ではないので、すべての情感がはぎ取られてその「論理」だけが剥き出しになると言うことはありません。そのおかげで、これはまだしも「超辛口」のモーツァルトという範疇にとどまっています。

ただし、これではどれほど必死に走っても涙は追いつきそうもありません。

- 第1楽章:Allegro

- 第2楽章:Menuetto: Allegretto

- 第3楽章:Adagio Ma Non Troppo

- 第4楽章:Adagio; Allegro