FLAC データベース>>>Top

ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」より「秋」

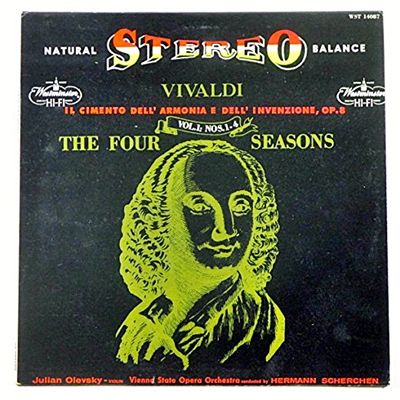

ヘルマン・シェルヘン指揮 (vn)ユリアン・オレフスキー ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1958年6月録音をダウンロード

- ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」より「秋」「第1楽章」

- ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」より「秋」「第2楽章」

- ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」より「秋」「第3楽章」

「四季」と言った方が通りがいいですね(^^;

ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意の試み」と言うよりは、「四季」と言った方がはるかに通りがいいですね。

ただヴィヴァルディは12曲からなる協奏曲集として作品をまとめており、その中に「春」「夏」「秋」「冬」という表題がつけられている4曲が存在するわけです。

それにしてもこの4曲をセットにして「四季」と名付けられた作品のポピュラリティには驚くべきものがあります。特に、「春」の第1楽章のメロディは誰もが知っています。

まさに四季といえばヴィヴァルディであり、ヴィヴァルディといえば四季です。

そして、その功績は何と言ってもイ・ムジチ合奏団によるものです。

ある一つの作品が、これほど一人の作曲家、一つの演奏団体に結びつけられている例は他には思い当たりません。(試しに、ヴィヴァルディの作品を四季以外に一つあげてください。あげられる人はほとんどいないはずです。)

そのような有名作品の中でが一番好きなのが「冬」です。

それは明らかに北イタリアの冬です。ローマやナポリの冬ではありませんし、ましてや絶対にドイツの冬ではありません。

ヴィヴァルディが生まれ育ったヴェネチアは北イタリアに位置します。その冬は、冬と言っても陽光のふりそそぐ南イタリアと比べればはるかに厳しいものですが、ドイツの冬と比べればはるかに人間的です。

厳しく、凛としたものを感じさせてくれながらも、その中に人間的な甘さも感じさせてくれるそんな冬の情景です。

四季といえば「春」と思いこんでいる人も、少しは他の季節にも手を伸ばしてくれればと思います。(^^

なお、「四季」と呼ばれる4曲には以下のようなソネットがそえられています。

協奏曲第1番ホ長調、RV.269「春」

アレグロ

春がやってきた、小鳥は喜び囀りながら戻って来て祝っている、水の流れと風に吹かれて雷が響く。小川のざわめき、風が優しく撫でる。春を告げる雷が轟音を立て黒い雲が空を覆う、そして嵐は去り小鳥は素晴らしい声で歌う。鳥の声をソロヴァイオリンが高らかにそして華やかにうたいあげる。みな、和やかに

ラルゴ

牧草地に花は咲き乱れ、空に伸びた枝の茂った葉はガサガサ音を立てる。ヤギ飼は眠り、忠実な猟犬は(私の)そばにいる。弦楽器の静かな旋律にソロヴァイオリンがのどかなメロディを奏でる。ヴィオラの低いCis音が吠える犬を表現している。

アレグロ(田園曲のダンス)

陽気な田舎のバグパイプがニンフと羊飼いを明るい春の空で踊る。

協奏曲第2番ト短調、RV.315「夏」

アレグロ・ノン・モルト?アレグロ

かんかんと照りつける太陽の絶え間ない暑さで人と家畜の群れはぐったりしている。松の木は枯れた。カッコウの声が聞こえる。そしてキジバトとスズメの囀りが聞える。柔らかい風が空でかき回される。しかし、荒れた北風がそれらを突然脇へ追い払う。乱暴な嵐とつんのめるかも知れない怖さで慄く。原譜には「暑さで疲れたように弾く」と指示がある。ヴァイオリンの一瞬一瞬の“間”に続いての絶え間ない音の連続が荒れる嵐を表現している。

アレグロ・プレスト・アダージョ

彼の手足は稲妻と雷鳴の轟きで目を覚まし、ブヨやハエが周りにすさまじくブンブン音を立てる。それは甲高い音でソロヴァイオリンによって奏でられる。

プレスト(夏の嵐)

嗚呼、彼の心配は現実となってしまった。上空の雷鳴と巨大な雹(ひょう)が誇らしげに伸びている穀物を打ち倒した。

協奏曲第3番ヘ長調、RV.293「秋」

アレグロ(小作農のダンスと歌)

小作農たちが収穫が無事に終わり大騒ぎ。ブドウ酒が惜しげなく注がれる。彼らは、ほっとして眠りに落ちる。

アダージョ・モルト(よっぱらいの居眠り)

大騒ぎは次第に弱まり、冷たいそよ風が心地良い空気を運んで来てすべての者を無意識のうちに眠りに誘う。チェンバロのアルペジオに支えられてソロヴァイオリンは眠くなるような長音を弾く。

アレグロ(狩り)

夜明けに、狩猟者が狩猟の準備の為にホルンを携え、犬を伴って叫んで現れる。獲物は彼らが追跡している間逃げる。やがて傷つき獲物は犬と奮闘して息絶える。

協奏曲第4番ヘ短調、RV.297「冬」

アレグロ・ノン・モルト

身震いして真ん中で凍えている。噛み付くような雪。足の冷たさを振り解くために歩き回る。辛さから歯が鳴る。ソロヴァイオリンの重音で歯のガチガチを表現している。

ラルゴ

外は大雨が降っている、中で暖炉で満足そうに休息。ゆっくりしたテンポで平和な時間が流れる。

アレグロ

私たちは、ゆっくりとそして用心深くつまづいて倒れないようにして氷の上を歩く。ソロヴァイオリンは弓を長く使ってここの旋律を弾きゆっくりとそして静かな旋律に続く。しかし突然、滑って氷に叩きつけられた。氷が裂けて割れない様、そこから逃げた。私たちは、粗末な家なのでかんぬきでドアを閉めていても北風で寒く感じる。そんな冬であるがそれもまた、楽しい。

「四季」が持っている独奏協奏曲としての側面を切り捨てた演奏

何ともはや、凄まじい「四季」です。「四季」という音楽がポピュラリティを獲得したのは1958年から1959年にかけてイ・ムジチによって録音されたレコードが世に出てからでしょう。この録音の前にはカウフマン指揮による録音があったのですが、それは「ヴァイオリン協奏曲集 和声と創意の試み」という「正しい形」でリリースされたためか、ほとんど注目を浴びることもなく埋もれてしまいました。

なお、ナクソスはこのカウフマンの録音を「四季の初録音」とクレジットして復刻しているのですが、それは明らかに誤りです。

第2次大戦下のイタリアでベルナルディーノ・モリナーリ指揮、聖チェチーリア音楽院管弦楽団によって録音されています。

このモリナーリの録音に関しては未聴なのですが、平林氏の言によれば「テンポがグニャグニャ」で「ソロ・ヴァイオリンが異様に艶めかしい」というもののようです。

そして、ナクソスから「初録音」と間違われたカウフマンの演奏も規模の大きなオケを使い通奏低音にオルガンも使っていたりという、かなりボッテリ系の「四季」でした。

そして、イ・ムジチに関しては言えば分厚くて豊満な弦楽器の艶やかで官能性をたたえた歌いまわしが魅力的な演奏でした。

ヴィヴァルディの「四季」は、その様な官能的でいささかボッテリとした音楽として受容されたわけです。

ところが、そういうスタイルの「四季」は、イ・ムジチのレコードが驚くほどの売り上げを記録したにもかかわらず、あっという間に「過去のもの」となってしまいます。

そして、それに変わって登場してきたのが、ミュンヒンガーやシュナイダーハン&バウムガルトナー、そしてソチエタ・コレルリ合奏団等による演奏スタイルでした。

ミュンヒンガーはモノラル時代にもこの作品を録音しているらしいので、必ずしもイ・ムジチへの対抗として録音したわけではないのでしょうが、その演奏スタイルは対照的です。

響きは分厚くもなく重くなることもなく、強めのアタックでクッキリとした輪郭線でメロディラインを描いていくやり方は清楚であり上品です。

イ・ムジチの演奏がアルプスの南側の演奏だったとすれば、ミュンヒンガーは明らかにアルプスの北側の演奏でした。そして、シュナイダーハンが独奏ヴァイオリンをつとめた録音では、その方向性はより明確に刻み込まれたものとなっていました。

そして、それがソチエタ・コレルリ合奏団の演奏になると、まるでアルプスの北側にある修道院にでも入ってしまったような「四季」でした。

そして、これ以後、ヴィヴァルディの「四季」というのはイ・ムジチのように「下品(^^;」に演奏するのではなくて、スッキリと上品に演奏するものだとされるようになっていったのです。

ところが、そう言う流れが定まりかけていく中で、バーンスタインやオーマンディという有名指揮者による「四季」が登場します。

それは、イ・ムジチ流でもなく、ましてやアルプスの北側流でもなく、ヴィヴァルディの「四季」をロマン派のヴィオリン協奏曲のように再構成し直して提示したものでした。

この両者の違いですぐに気づくのは独奏ヴァイオリンの位置です。

前者のイ・ムジチやシュナイダーハンの演奏では、スタイルの相違はあっても独奏ヴァイオリンは左側にポジションを取っています。

つまりは、独奏ヴァイオリンは弦楽合奏の中の一人という位置づけであり、それはこの作品がコレッリなどに代表される合奏協奏曲という形式から独奏協奏曲という形式に変化を遂げていく過渡期の作品であることに由来しています。

しかし、バーンスタインやオーマンディの録音では独奏ヴァイオリンはセンターに位置しています。

それは、明らかにこの作品が持つ合奏協奏曲としての特徴は綺麗さっぱり洗い流して、弦楽合奏と独奏ヴァイオリンを対抗させたロマン派風の独奏協奏曲に仕立て直しているのです。

そして、カラヤンの四季なども、ここまでの割り切りはなくてもグループ分けをすればこちらの仲間にはいるでしょう。

当然の事ながらピリオド演奏派からすれば、これは明らかに「愚かしいまでの誤り」ですから、長きにわたって「天下の愚演」と切って捨てられていました。

個人的には、これを「愚演」と切って捨てるピリオド演奏の方がよほどの「愚演」だと思うのですが、それについてしゃべり出すと「また始まった」と思われるのでここで止めておきましょう。(^^;

さて、前振りが長くなってしまったのですが、ここまでの事を踏まえておくとこのシェルヘンの演奏が持つ特異性の本質が見えてきます。

そして、それを見ないと、「これもまたシェルヘンの爆裂演奏の一つか!」くらいで終わってしまうかもしれません。

シェルヘンの演奏はかなり大きめのオケを目一杯に鳴らしていますから、雰囲気的にはバーンスタインやオーマンディの流儀のように聞こえます。

しかし、なぜか独奏ヴァイオリンはファーストヴァイオリンの中に行儀良く収まっています。つまりは、左側に行儀良くおさまっているのです。

ですから、オケの響きだけ聞けばロマン派風なのですが、スタイルはロマン派風ではありません。独奏ヴァイオリンがこんなにも隅っこの方で縮こまっているロマン派のヴァイオリン協奏曲などは存在しません。

言うまでもないことですが、イ・ムジチやシュナイダーハンなどのスタイルとは「種」が違うと思われるほどに隔たった演奏です。

聞けば聞くほどにおかしな演奏スタイルです。

「だから、結局は爆裂なんでしょう」

「いやいや、ちょっとまってくれ、シェルヘンだから、分からないことはすぐに爆裂に結びつけるのは安易に過ぎるよ」

「でも、この『冬』の第2楽章のピッツィカートなんて、ちょっと異常でしょう。独奏ヴァイオリンがピッツィカートの合奏に萎縮して縮こまっているじゃない」

「確かに、いとんなところで独奏ヴァイオリンは気の毒なことになっているよね。あまり、ソリストに相応しい位置を与えられていないように聞こえる事は確かだよ」

「そうでしょ、結局はこれって指揮者のシェルヘンが目立ちたいだけの演奏じゃないの」

しかし、ここでイ・ムジチなどの常識的なスタイルを対称の軸として折り返せば、シェルヘンのスタイルとオーマンディやバーンスタインのスタイルが重なってしまうことに気づくのです。

この作品には先にも述べたように、合奏協奏曲から独奏協奏曲へと移行していく過渡期の作品という特徴があります。

その過渡期のスタイルを過渡期のままに表現したのがイ・ムジチやシュナイダーハンたちのスタイルでした。

それに対して、エイやっ!と、合奏協奏曲の側面を切り捨ててロマン派のヴァイオリン協奏曲のように仕立て直したのがオーマンディやバーンスタインだったのです。

「ということは、このシェルヘンの演奏は、この作品の持っている独奏協奏曲としての側面を切り捨てたというわけ」

「シェルヘンはこの作品を合奏協奏曲として仕立て直したのがこの演奏なんじゃないかなと思うんだよ」

「なるほど、バーンスタインやオーマンディはこの作品の持つ合奏協奏曲の部分を切り捨てたのに対して、シェルヘンは独奏協奏曲の部分を切り捨てたというわけね」

「そう、だから、イ・ムジチなどのスタイルを対称の軸として折り返せば、シェルヘンのスタイルとオーマンディやバーンスタインのスタイルが重なってしまうんだよ」

「なるほど、そうするとバーンスタインたちのスタイルの対極にあるのはイ・ムジチ達ではなくて、このシェルヘンこそが対極というわけね」

ここまで徹底的にアーティキュレーションを強調するのは決して爆裂などではなくて、シェルヘンなりの研究に基づく合奏協奏曲のスタイルだったのかと思われます。

そう思って聞いてみれば、これはかなり刺激的でスリリングな演奏です。

そして、独奏ヴァイオリンがここまで不自由を強いられている演奏は他にはないでしょうし、弦楽合奏もまた指揮者の強烈な統率下にあります。

それは、イ・ムジチがアルプスの南側、ミュンヒンガーたちがアルプスの北側とすれば、これはもう北極圏の彼方にまで吹っ飛ばされた四季になっています。

ただし、このシェルヘンのやり方を引き継ぐ人は現れませんでした。当然と言えば当然なのですが・・・(^^;

それ故に、これをいつものシェルヘン流の「爆裂演奏」と切って捨てる前に、少なくともシェルヘンのそのような主調に耳を傾けてあげる心の余裕があれば、簡単に「爆裂」と切って捨ててしまうには惜しい価値を持っている録音だと言うことはお分かりいただけるのではないでしょうか。