FLAC データベース>>>Top

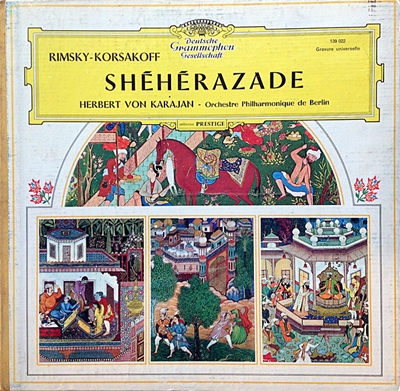

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35

カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1966年10月録音をダウンロード

- R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35 「第1楽章」

- R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35 「第2楽章」

- R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35 「第3楽章」

- R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35 「第4楽章」

管弦楽法の一つの頂点を示す作品です。

1887年からその翌年にかけて、R.コルサコフは幾つかの優れた管弦楽曲を生み出していますが、その中でももっとも有名なのがこの「シェエラザード」です。彼はこの後、ワーグナーの強い影響を受けて基本的にはオペラ作曲家として生涯を終えますから、ワーグナーの影響を受ける前の頂点を示すこれらの作品はある意味ではとても貴重です。

実際、作曲者自身も「ワーグナーの影響を受けることなく、通常のオーケストラ編成で輝かしい響きを獲得した」作品だと自賛しています。

実際、打楽器に関しては大太鼓、小太鼓、シンバル、タンバリン、タムタム等とたくさんでてきますが、ワーグナーの影響を受けて彼が用いはじめる強大な編成とは一線を画するものとなっています。

また、楽曲構成についても当初は

「サルタンは女性はすべて不誠実で不貞であると信じ、結婚した王妃 を初夜のあとで殺すことを誓っていた。しかし、シェエラザードは夜毎興味深い話をサルタンに聞かせ、そのた めサルタンは彼女の首をはねることを一夜また一夜とのばした。 彼女は千一夜にわたって生き長らえついにサルタンにその残酷な誓いをすてさせたの である。」

との解説をスコアに付けて、それぞれの楽章にも分かりやすい標題をつけていました。

しかし、後にはこの作品を交響的作品として聞いてもらうことを望むようになり、当初つけられていた標題も破棄されました。

今も各楽章には標題がつけられていることが一般的ですが、そう言う経過からも分かるように、それらの標題やそれに付属する解説は作曲者自身が付けたものではありません。

そんなわけで、とにかく原典尊重の時代ですから、こういうあやしげな(?)標題も原作者の意志にそって破棄されるのかと思いきや、私が知る限りでは全てのCDにこの標題がつけられています。それはポリシーの不徹底と言うよりは、やはり標題音楽の分かりやすさが優先されると言うことなのでしょう。

抽象的な絶対音楽として聞いても十分に面白い作品だと思いますが、アラビアン・ナイトの物語として聞けばさらに面白さ倍増です。

まあその辺は聞き手の自由で、あまりうるさいことは言わずに聞きたいように聞けばよい、と言うことなのでしょう。そんなわけで、参考のためにあやしげな標題(?)も付けておきました。参考にしたい方は参考にして下さい。

- 第1楽章 「海とシンドバットの冒険」

- 第2楽章 「カランダール王子の物語」

- 第3楽章 「若き王子と王女」

- 第4楽章 「バグダッドの祭り、海、船は青銅の騎士のある岩で難破。終曲」

オケの響きを変えていくための「作業場」と化している

カラヤンが多くの人々から受け入れられた最大の魅力は、ベルリン・フィルというオーケストラを徹底的に鍛えて、未だ誰も耳にしたことがなかったような希有の響きを実現したことであり、その希有の響きによってきわめて「完成度」の高い「録音」を作りあげたことでしょう。とりわけ、「録音」という行為に関して言えば、それがもっている「価値」をはじめて明らかにした指揮者でした。

言うまでもないことですが、いわゆる「巨匠」と呼ばれた昔の偉大な指揮者達は「録音」という行為に対して基本的には「懐疑的」でした。

音楽とは劇場において演奏されるものであり、その「劇場」という神聖な空間において、演奏者と聴衆が「時と場所」を共有することによってその価値が真に明らかとなるものだったのです。そして、「録音」というものは、その「時と場所」を共有できない人のために用意された「やむを得ない代替措置」にしかすぎなかったのです。

そして、このような考えは今もなくなってはいません。

CDを何枚も買うくらいなら、一度でいいからコンサート会場に足を運んでほしいと語る演奏家は少なくありません。

しかし、カラヤンはその様な「常識」に対して真っ向から挑戦した人でした。

彼は、コンサートは数千人を相手にした営みだが、録音はその向こうに数十万人の聞き手が存在していることを明確に意識していた音楽家でした。そして、「時と場所」を共有している数千人に対する営みと、「時と場所」を共有していない数十万人を相手にした営みとでは、同じ音楽を演奏するという行為であっても、その質は全く異なることも完璧に理解していました。

カラヤンのリハーサルは細部に徹底的にこだわり、そう言う細部が自分のイメージ通りに演奏できるまで執拗に繰り返しました。

オーケストラにしてみれば実にウンザリするような時間だと思うのですが、そのウンザリするような繰り返しが結果として録音の完成度を高め、それがレコードの売り上げに結びつき、結果として自分たちの収入の向上に結びつくという現実を見せつけられれば誰も文句も言えなくなるのです。

カラヤンという男が本当にしたたかだと思うのは、60年代の初めにベートーベンやブラームスの交響曲という本線中の本線でオーケストラの信頼を勝ち取ると、それを梃子としていよいよ自分が理想とするオーケストラの響きを作り始めることです。

61年から63年にかけてそう言う本線の録音を終えると、64年からはチャイコフスキーやムソルグスキー、リムスキー・コルサコフなどのロシア音楽、夏の避暑地でのバッハやヘンデル、モーツァルトなどの録音が増えてくるのです。

特にチャイコフスキーへの集中は明らかで、そこでは、明らかにオケの響きを変えていくための「作業場」と化しているように思えるほどです。

もちろん、その事は「展覧会の絵」や「シェエラザード」でも同様です。

ここでは、すでにドイツの田舎オケだったベルリンフィルの面影は全くありません。あのザラッとした生成りの無骨な響きはフルトヴェングラー時代からのトレードマークだったのですが、その古い響きはカラヤンがオケのシェフに就任してからの10年で完全に過去のものになってしまいました。

ただし、低弦楽器を中心とした分厚めの低域を土台としてバランスよく響きを積み上げていくスタイルは失っていません。

それは、この「弦楽のためのセレナード」でも「くるみ割り人形」の組曲でも同様であり、昨今よく聞かされる薄めの蒸留水のような響きとは異なります。そして、その様なオーケストラの音づくりは最後まで変わることはありませんでした。

その意味では、カラヤンという人の根っこは今という時代から振り返ってみれば「古い世代」に属する音楽家だったのだと気づかされます。

そして、今もなお彼の音楽が聞き続けられる背景には、そのような「古さ」があったからではないかとも思われます。

ただし、例えばバルビローリのセレナードなんかと較べてみると、カラヤンの生真面目さみたいなものも伝わってくる演奏でもあります。

バルビローリは「ミニ・カラヤン」みたいな言われ方をされたのですが、彼の音楽はもっと爛熟しています。そして、そう言う爛熟した音楽をやるにはカラヤンは生真面目すぎたようです。

確かに、弦楽器は徹底的に磨き抜かれていますが、バルビローリみたいなトロトロ感はありませんので、崩れ落ちようとする魅力ではなくて、ひたすら立派さが前面に出てきます。

「くるみ割り人形」での管楽器の上手さと音色の美しさも見事なのですが、それもまたひたすら生真面目で立派です。

ただし、こうして作りあげられた60年代中葉のベルリンフィルの響きは、個人的には頃合いのいいところかなとも思われます。しかし、カラヤンにとってはこれもまた一つの通過点であったことは70年代の録音で明らかになっていくのです。

ただし、あそこまで腰のない響きに変貌してしまうと、さすがに違和感を感じてしまう人が多くなったことは事実です。

しかし、あのドーピングされたような音色でも、低弦楽器の分厚い響きは健在でした。

それだけは、終生変わることはありませんでした。

カラヤンがこの世を去って30年近い時間が経過しました。

80歳を超えての死ですから十分に生きた人だったと思うのですが、それでもピリオド演奏が台頭してくる時代まで、後もう少し長生きをしていたならば、そう言うムーブメントに対してどういう姿勢をとったのかは少しばかり興味があります。