FLAC データベース>>>Top

ハイドン:交響曲第104番 ニ長調 「ロンドン」

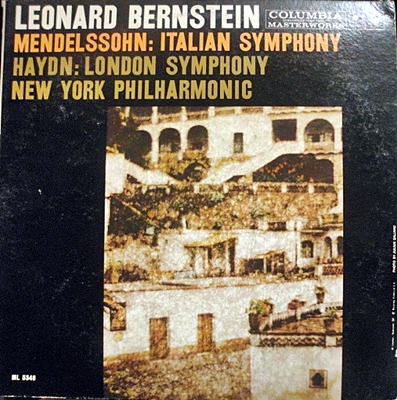

レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団 1958年1月27日録音をダウンロード

- ハイドン:交響曲第104番 ニ長調 「ロンドン」「第1楽章」

- ハイドン:交響曲第104番 ニ長調 「ロンドン」「第2楽章」

- ハイドン:交響曲第104番 ニ長調 「ロンドン」「第3楽章」

- ハイドン:交響曲第104番 ニ長調 「ロンドン」「第4楽章」

フィナーレをどうするか?

交響曲と言えばクラシック音楽における王道です。お金を儲けようとすればオペラなんでしょうが、後世に名を残そうと思えば交響曲で評価されないといけません。ところが、この交響曲というのは最初からそんなにも凄いスタンスを持って生まれてきたのではありません。もとはオペラの序曲から発展したものとも言われますが、いろんな紆余曲折を経てハイドンやモーツァルトによって基本的には以下のような構成をもったジャンルとして定着していきます。

- 第1楽章 - ソナタ形式

- 第2楽章 - 緩徐楽章〔変奏曲または複合三部形式〕

- 第3楽章 - メヌエット

- 第4楽章 - ソナタ形式またはロンド形式

いわゆる4楽章構成です。

しかし、ハイドンやモーツァルトの時代には舞曲形式の第3楽章で終わってしまうものが少なくありません。さらに、4楽章構成であってもフィナーレは4分の3とか8分の6の舞曲風の音楽になっていることも多いようです。

もう少し俯瞰してハイドンやモーツァルト以降の作曲家を眺めてみると、みんな最終楽章の扱いに困っているように見えます。それは、交響曲というジャンルに重みが加わるにつれて、その重みを受け止めて納得した形で音楽を終わらせるのがだんだん難しくなって行くように見えるのです。

その意味で、ベートーベンのエロイカはそう言う難しさを初めて意識した作品だったのではないか気づかされます。前の3楽章の重みを受け止めるためにはあの巨大な変奏曲形式しかなかっただろう納得させられます。そして、5番では楽器を増量して圧倒的な響きで締めくくりますし、9番ではついに合唱まで動員してしまったのは、解決をつけることの難しさを自ら吐露してしまったようなものです。

そう言えば、チャイコの5番はそのフィナーレを効果に次ぐ効果だとブラームスから酷評されましたし、マーラーの5番もそのフィナーレが妻のアルマから酷評されたことは有名な話です。さらに、あのブルックナーでさえ、例えば7番のフィナーレの弱さは誰しもが残念に思うでしょうし、8番のあのファンファーレで始まるフィナーレの開始は実に無理をして力みかえっているブルックナーの姿が浮かび上がってきます。そして、未完で終わった9番も本当に時間が足りなかっただけなのか?と言う疑問も浮かび上がってきます。いかにブルックナーといえども、前半のあの3楽章を受けて万人を納得させるだけのフィナーレが書けたのだろうとかという疑問も残ります。

つまり、ことほど左様に交響曲をきれいに締めくくるというのは難しいのですが、その難しさゆえに交響曲はクラシック音楽の王道となったのだとも言えます。そして、交響曲は4楽章構成というこの「基本」にハイドンが到達したのはどうやらこの88番あたりらしいのです。

というのも、ハイドンはこの時期に4分の2で軽快なフィナーレをもった作品を集中的に書いているのです。常に新しい実験的な試みを繰り返してきたハイドンにとって一つのテーマに対するこの集中はとても珍しいことです。

ああ、それにしてもこの何という洗練!!そういえば、この作品を指揮しているときがもっとも幸せだと語った指揮者がいました。しかし、この洗練はハイドンだけのものであり、これに続く人は同じやり方で交響曲を締めくくることは出来なくなりました。その事は、モーツァルトも同様であり、例えばジュピターのあの巨大なフーガの後ろにハイドンという陰を見ないわけにはいかないのです。

バーンスタインが、長年にわたって取り組んだ「骨の折れる仕事」

バーンスタインのハイドン演奏というのはあまり話題になることは少ないのですが、彼の録音のキャリアを振り返ってみれば、それはとても大きな地位を占めていることに気付かされます。そして、その「大きさ」の背景として、ベートーベンやブラームスにつながっていくドイツ古典派の源流としての「本質」をつかみ取ろうとする思いがあったのではないかと思われます。

まずは、ニューヨークフィルの音楽監督時代に以下の交響曲を録音しています。

この時期の特徴は、パリ交響曲と呼ばれる作品をメインに取り上げていることです。

- Symphony No. 104 in D Major, "London":January 27, 1958

- Symphony No. 83 in G Minor, "The Hen":April 09, 1962

- Symphony No. 82 in C Major, "The Bear":May 07, 1962

- Symphony No. 102 in B-flat Major:October 31, 1962

- Symphony No. 88 in G Major:January 07, 1963

- Symphony No. 85 in B-flat Major, "La Reine de France":May 20, 1966

- Symphony No. 84 in E-flat Major:May 20, 1966

- Symphony No. 86 in D Major:March 07, 1967

- Symphony No. 87 in A Major:March 21, 1967

しかし、注目すべきなのは、ニューヨークフィルの音楽監督を辞してフリーになった1969年以降も、引き続きニューヨークフィルと録音を続けている事です。

そして、それは音楽監督の時代に既に録音していた104番と102番を除くザロモンセットの交響曲を全て録音するという意図がはっきり読み取れます。

- Symphony No. 103 in E-flat Major, "Drum Roll":February 10, 1970

- Symphony No. 101 in D Major, "Clock":February 12, 1970

- Symphony No. 100 in G Major, "Military":October 20, 1970

- Symphony No. 99 in E-flat Major:October 20, 1970

- Symphony No. 93 in D Major:December 07, 1971

- Symphony No. 94 in G Major, "Surprise":December 16, 1971

- Symphony No. 95 in C Minor:February 12, 1973

- Symphony No. 96 in D Major, "Miracle":March 05, 1973

- Symphony No. 97 in C Major:April 10, 1975

- Symphony No. 98 in F-flat:Major April 10, 1975

ザロモンセットをコンプリートしている指揮者は結構いるのですが、それ以外にパリ交響曲もコンプリートした指揮者となると、ドラティやフィッシャーのように全交響曲を録音した指揮者を除けが殆どいないのではないでしょうか。

さらに、フリーになったバーンスタインが活動の軸足をウィーンに移すようになっても、ウィーンフィルとのコンビで以下の交響曲を録音しているのですから、その執着のほどがうかがえます。

- Symphony No. 102 in B-flat Major:February 21, 1971

- Symphony No. 88 in G Major:November 27, 1983

- Symphony No. 92 in G Major, "Oxford":February 06, 1984

- Symphony No. 94 in G Major, "Surprise":October 28, 1985

1971年にウィーンフィルと102番を録音しているのは、1962年にニューヨークフィルと録音しているものを録りなおしたかったのでしょうか。

しかし、そうなると唯一50年代の録音だったロンドン交響曲を録りなおさなかったのかが不思議と言えば不思議です。

なぜならば、このロンドン交響曲だけが、ニューヨーク時代のハイドン録音の中では最も印象が薄い演奏だからです。

特に、82番から87番までのパリシンフォニーは、「覇気にあふれる」とか、「直線的で躍動感にあふれる」という言葉では表現できないほどの切れ味鋭いハイドンになっていますから、その「微温」的なスタイルがかえって際だつほどなのです。

ですから、どうせ録りなおすならばロンドン交響曲の方だろうと思うのですが、才人バーンスタインにとってはこの50年代の録音に不満はなかったと言うことなのでしょうか?

しかしながら、このおとなしさはその後の60年代のベートーベンやブラームスの全集録音とどこか相似形なので、ハイドンの交響曲の中では最もベートーベンに近いシンフォニーと言うことで「それでいいのだ」と納得していたのでしょうか。

まあ、確かに、この一連のパリ交響曲の異常なまでの切れ味の鋭さは、晩年の情念ぶちまけガタのスタイルから見れば最も隔たった位置にある音楽のスタイルです。

それはもう、年を取ったバーンスタインには絶対に不可能なスタイルであったことは事実でしょうから、料理を仕直すとすれば何とも扱いにくい作品であったのかも知れません。

しかし、かなうならば、一連のパリ交響曲と同じようなキレキレのスタイルによるロンドン交響曲というものは聞いてみたかったものです。