FLAC データベース>>>Top

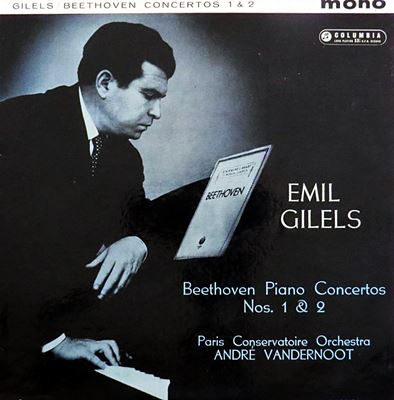

ベートーベン:ピアノ協奏曲第1番 ハ長調 作品15

(P)エミール・ギレリス アンドレ・ヴァンデルノート指揮 パリ音楽院管弦楽団 1957年6月19日~20日録音をダウンロード

- Beethoven:Piano Concerto No.1, Op.15 [1.Allegro con brio]

- Beethoven:Piano Concerto No.1, Op.15 [2.Largo]

- Beethoven:Piano Concerto No.1, Op.15 [3.Rondo. Allegro]

若きベートーベンの自信作・・・大協奏曲!!

この作品は番号は1番ですが、作曲されたのは2番よりも後です。現行の2番は完成した後に筆を加えたり出版が遅れたりして番号が入れ替わってしまったわけです。

ベートーベンは第2番の協奏曲の方にはたんに「協奏曲」として出版していますが、この第1番の方は「大協奏曲」としています。それはこの作品に寄せる並々ならぬ自信の作品でもあったわけですが、大編成の管弦楽とそれに張り合うピアノの扱いなどを見ると、当時としては「大協奏曲」と銘打っても不思議ではない作品となっています。

それは、実質的にはこの協奏曲の前作となる第2番の変ロ長調のコンチェルトと比較しても管弦楽の規模は拡大されていますし、何よりもこの時代の標準的な交響曲と比較してもより規模の大きな管弦楽が用いられているのです。それは、逆から見れば、それだけの規模の大きな管弦楽を相手にしても十分に張り合えるだけのピアノの技法を確立していたことを意味します。

そして、その事はただ単にベートーベンの技法だけに負うのではなく、何よりもピアノという楽器その物がこの時代に急速に発展したことも欠かせない要件でした。

ベートーベンはここではモーツァルトに多くのものを負っています。

第1楽章は管弦楽で始まり、その独奏部が終わるとピアノが導き出されて独奏呈示部へと進み、そして、再現部と結尾の間にピアノによるカデンツァがおかれるという、あの「パターン」です。

ベートーベンはその後、第4番においてピアノ独奏から音楽をスタートさせてその「お約束」を破るのですが、それもまたよく聞いてみれば、ピアノ独奏が終わると管弦楽による呈示部と思われるような音楽が続くのですから、必ずしも「伝統」を根底から覆すようなものではなかったのです。

ただし、独奏者の名人芸を披露するだけだった協奏曲の世界に、深い感情表現を盛り込んだモーツァルトの方向性もまたベートーベンは引き継ぎ、何よりもその路線を拡大したのでした。そして、その要請に応えるだけの機能とパワーをピアノという楽器が持つようになったことがその方向性を後押しするようになったのです。

この作品はベートーベンがウィーンに出てきて間もない頃に書かれたと言われています。

当時のベートーベンは作曲家としてよりもピアニストとして認められていたわけですから、モーツァルトと同様に、自らの演奏会のためにこのような作品は必要不可欠だったわけです。

演奏効果満点の第1楽章と、将来のベートーベンを彷彿とさせるに十分な激しさを内包した最終楽章、そしてもこれもまたベートーベンを特徴づける詩的な美しさをもったラルゴの第2楽章。

どれをとっても、華やかさだけを追求していた当時の協奏曲という枠組みをはるかに超えるあらゆる要素をもったすぐれた協奏曲でした。

なお、この作品の第1楽章にはベートーベン自身による3種類のカデンツァが残されていますが、これらは作曲当時に書かれたものではなくて、かなり後になってからルドルフ大公のために書かれたものだと言われています。

一人の演奏家の変化を辿るというのも「また面白からずや」

ギレリスのベートーベンのピアノ協奏曲と言えば、1968年にジョージ・セル&クリーブランド管と録音したものが思い出されます。録音クレジットを眺めていると、その全集は1968年4月29日から5月4日の間に一気に録音されたことが分かります。セルの録音の仕方は常に同じで、一つの楽章を切れ目なく2度演奏し、それだけでは不都合だと感じた部分があればピンポイントで録音を仕直すというものでした。間違っても、音楽を細切れに録音して、そのパーツを後から継ぎ接ぎするというようなやり方は「忌まわしい行為」として断固拒否していました。

ですから、このギレリスとの録音でも4月29日から5月4日までの6日間をフルに使うのではなく、わずか4回のセッションで仕上げたものでした。

結果として、長い時間をかけて完成される全集とは異なって統一感のある演奏となり、さらには完璧に演奏されたライブのような音楽が実現したのです。

ただし、残念ながら、この全集録音はパブリック・ドメインになる寸前に私たちの手からスルリとこぼれ落ちてしまいました。

そこで、私たちがパブリック・ドメインとして享受できるギレリスの録音は以下のような、いささか中途半端なものです。録音順に並べると以下のようになります。

- ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 作品37:アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ音楽院管弦楽団 1954年3月9日~10日録音

- ピアノ協奏曲第4番 ト長調 作品58:レオポルト・ルートヴィヒ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1957年4月30日~5月1日録音

- ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」:レオポルト・ルートヴィヒ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1957年4月30日~5月1日録音

- ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 作品19:アンドレ・ヴァンデルノート指揮 パリ音楽院管弦楽団 1957年6月1日~2日録音

- ピアノ協奏曲第1番 ハ長調 作品15:アンドレ・ヴァンデルノート指揮 パリ音楽院管弦楽団 1957年6月19日~20日録音

これ以外にも、ザンデルリンク&レニングラード・フィルとのコンビで全集録音があるようなのですがライブ録音をまとめたものらしいので、取りあえずは除外しておいていいでしょう。

それにしても、何とも言えず中途半端な録音です。

おそらく、クリュイタンスと第3番を録音したときはそれが全集になる事は意識していなかったでしょう。

とにかくは、鉄のカーテンの向こうから登場した凄腕のピアニストの演奏を「売れ筋」の作品で録音したかったのでしょう。聞くところによると、ギレリスはソ連の演奏家として、西側での演奏と録音が許された一番最初の人だったそうです。

しかしながら、1957年の4月と6月に残りの4曲を一気に録音したときには間違いなく「全集」として完成させることが目的だったはずです。にもかかわらず、4月に4番と5番をレオポルト・ルートヴィヒ&フィルハーモニア管弦楽団で録音し、6月に1番と2番をヴァンデルノート&パリ音楽院管弦楽団で録音したというのは解しかねる話です。

68年にセルとのコンビで録音した全集が強い統一感のもとに作られたものだとすれば、このEMIによる録音にはなんの統一感も感じられない代物です。

好意的に想像をめぐらせれば、ギレリスの日程を抑えることが出来たときには使える指揮者とオケが限られていたと言うことも考えられます。

そう言えば、グールドの全集も随分と統一感のない組み合わせになってしまっているのですが、あれはグールド自身が指揮者とトラブルを起こしてしまった結果でした。ギレリスという人はその様なグールド的な生き方とは全く縁のない人でしたから、この統一感のなさは全てレーベル側の責任と言うことになります。

しかしながら、セルとの優れた全集があるのだから、今さらこのような統一感に欠ける古い全集なんて意味がないかというと、それもまた、そうとは言いきれない面もあるのです。

何故ならば、その様な統一感に欠けるという背景は必ずしも全てがマイナスとはならないからです。

どういう事かと言えば、セルとの録音ではあの恐い指揮者の影響をもろに受けざるを得なかったのに対して、こちらの方では手堅く伴奏をつける事に徹した指揮者なので、ギレリス自身はかなりやりたいように演奏できたというメリットがあったようなのです。

そして、ギレリスと言えば常に「豪腕」とか「鉄腕」などと言う形容詞がつくのですが、そう言う形容詞がつく根拠となったのがこの時期の録音だったのかな気づかされるのです。

セルとの録音では極めて精緻で、とりわけ弱音部の繊細さを大切にした演奏だったので、これの何処が「豪腕」なんだ、何処に耳がついているんだ、などと思ってしまったものでした。

それと比べれば、ここでのギレリスははるかに硬くて、さらにはオケもまた硬いのです。とりわけ、レオポルト・ルートヴィヒとフィルハーモニア管はかなり硬いのです。ですから、第5番のアダージョ楽章のような幻想性に溢れた音楽にあっても、硬く引き締まった表情を失うことはないのです。

ただし、そう書くとヴァンデルノートは緩いように聞こえるのですが、フィルハーモニア管とコンセルヴァトワールのオケとの違いを考慮に入れれば、指揮者に全ての責任を押しつけるのはいささか気の毒かも知れません。とは言え、54年に録音した3番では、同じオケを使ってクリュイタンスはもっと引き締まった音楽を作り出していますから、ヴァンデルノートがクリュイタンスの後継者と目されながら結局は後継者にはなり得なかった一端が窺えたりもします。

ギレリスのピアノは低音も分厚く響き、フォルテの部分でも完璧に鳴りきっていますから、まさに「豪腕」「鉄腕」という形容詞を奉っても何の不都合もありません。

ですから、いささか中途半端なやり方で録音された全集ではあるのですが、この古い全集とセルとの新しい全集という2点を結んでみれば、40代を中心とした10年間の間でギレリスがどのように変貌していったかが手に取るように分かるのです。

何が名演かという「一番探し」もそれなりに意味はあるのでしょうが、このようにして一人の演奏家の変化を辿るというのも「また面白からずや」なのです。

それから、いささか余談になりますが、3番以外は全てステレオ録音なのですが、「ステレオ」という新しい技術に乗り遅れた「EMI」がようやくその技術に取り組み始めたばかりのころなので、その内実は「辛うじて左右に広がっている」事が確認できるレベルに留まっています。それと比べれば、54年録音の3番はモノラルなのですが、録音的にはかなり優秀です。

この二つを聞き比べてみると、「EMI」がステレオに懐疑的だった理由が見えてくるような気がします。