FLAC データベース>>>Top

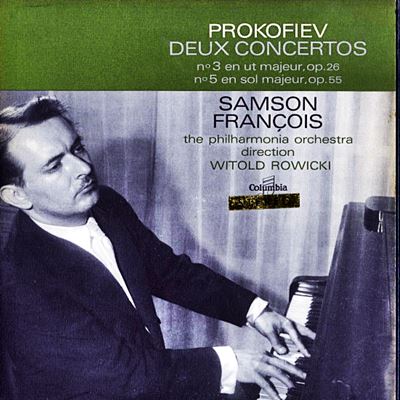

プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第3番 ハ長調 Op.26

(P)サンソン・フランソワ:ヴィトルド・ロヴィツキ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1963年6月27日~29日録音をダウンロード

- Prokofiev:Piano Concerto No.3, Op.26 [1.Andante. Allegro]

- Prokofiev:Piano Concerto No.3, Op.26 [2.Tema con variazioni]

- Prokofiev:Piano Concerto No.3, Op.26 [3.Allegro, ma non troppo]

ピアニストの超絶技巧がたっぷりと味わえる音楽

「受け狙い」の要素が散りばめられているかな?

人には相性というものがあるようで、それは作曲家においても同様で、私の場合はドビュッシーの茫洋たる響きがどうにも苦手で最も相性の悪い存在でした。そして、もう一人相性の悪い人がいて、それがプロコフィエフでした。

それは、このサイトを見てもらえば分かるように、プロコフィエフの録音はほとんどアップしていません。ドビュッシーは音楽史における位置が非常に高いので、好き嫌いは言ってもおられないのでそれなりにカバーはしてきたつもりなのですが、プロコフィエフに関してはほとんど放置に近い状態です。

では、何故に相性が悪いのかと言えば、プロコフィエフのような偉大な作曲家に対して恐れ多い物言いになるのですが、どうにこうにも中途半端な感じが拭いきれないのです。時にはロマン派の音楽のような耳あたりのいい作品を書くのですが、それはプロコフィエフの本質ではないでしょう。しかしながら、ある種の先進性を持った作品の中にも、その様な分かりやすさが紛れ込んでくるので、何ともいえずとらえどころのなさを感じてしまうのです。

ですから、例えば彼の代表作である交響曲第5番などには「アイロニー(皮肉)」のようなものしか感じないと書いていました。

それでも、いつまでも相性が悪いとも言ってはおられません。音楽史におけるプリコフィエフの占めるポジションを考えれば、それなりに聞き込んでいって作品を紹介する必要はあるでしょう。何しろ、自分でも驚いたのですが、協奏曲の分野では1曲もアップしていないのです。

このアップしていないという事実にはつい最近になって気がついたのですが、それはいくら何でも不味いだろうと思わざるを得ません。

と言うことで、一番最初に彼の出世作であり、作曲家としての名声を確立する切っ掛けとなった「ピアノ協奏曲第3番 ハ長調 Op.26」を取り上げることにしました。

今さら言うまでもなく。プロコフィエフはピアニストとしても超一流でした。「鋼鉄の指と手首を持つ」と言われたほどのピアニストであり、彼が書いたピアノ作品はそんなプロコフィエフと同等の技量とパワー持ったピアニストでなければ演奏できないとも言われたものでした。

しかし、彼が書いたピアノ協奏曲は常に「賛否」の対象となりました。

もう少し正確に言えば、圧倒的な否定的批評の中にごく僅か絶賛する人がいるという音楽だったのです。

たとえば、第1番の協奏曲に対しては「新奇性を探しているものの、また自分自身の本質というものがないために完全にひずんでしまっている」と酷評され、第2番に至っては「こんな未来派の音楽などは悪魔にくれてやれ。我々は楽しみを求めてやってきたの。家の猫にだってこんな音楽は出来るぞ」とまで罵倒されました。

それは、この時代のロシアの聴衆がいかに保守的だったかの証左ともなるのですが、それはラフマニノフもまた同じでした。そして、ラフマニノフは「芸術」は捨てて「芸」に徹することで復活したのですが、それと同じようなことがプロコフィエフにもいえたようです。

ただし、プロコフィエフは地主階級に生まれた裕福な家庭の子供だったので、そう言う悪評もラフマニノフほどにはこたえなかったようです。しかしながら、それに続く第3番の協奏曲では、かなり大きな変化を見せたことは否定できません。

それは、この第3番の協奏曲はロシアで書かれはじめたのですが、完成したのはアメリにおいてでした。その間には、ロシア革命による混乱と、それを逃れるためにシベリアを横断して日本に渡り、そしてアメリカに移り住むという経験が横たわっていました。そして、日本からアメリカに渡るときに乗り継ぎが上手くいかず、日本に2ヶ月も滞在することを余儀なくされています。

その日本滞在中に懐の金も寂しくなってきたのか、お金の心配をしないでいいようにどこかで「興行」が出来ないものかと日記に書いていたようです。どうやら、この頃のプロコフィエフはピアノのコンサートを「興行」ととらえるようになっていたようで、それがアメリカに渡るとより強くなったようで、この第3番の協奏曲は実に分かりやすい、そしてピアニストの超絶技巧がたっぷりと味わえる音楽になっているのです。

有り体に言ってしまえば、この協奏曲は「受け狙い」の要素が散りばめられていることは明らかです。

そこにはロシアの土俗性もあれば、アダージョ楽章の叙情性にも不足はしません。そして、最終楽章の最後の最後でピアノの超絶技巧を爆発させてこの上もないほどの華やかさで曲を締めくくります。これで「ブラボー」が来なければ不思議なほどなのですが、ただでさえ大変なピアノパートを弾き続けて、その最後の最後に最大の難関が待ちかまえているというのは、ピアニストにとっては極めてリスキーな作品だともいえます。

見事に決めてみせれば拍手大喝采、しかしミスってしまえば地獄に真っ逆さまです。

なお、この作品の第3楽章の冒頭の旋律が日本の「越後獅子」に似ているという話は昔から良く語られていて、それはアメリカに渡る前に2ヶ月滞在した日本の影響が反映しているとも言われてきました。

確かに、この印象的な旋律は何度もでてきますし、最後のコーダに突入するときにもこの「越後獅子」の旋律がゴーサインのように聞こえます。

ただし、そう言う旋律が使われているからと言って、そこに日本文化の影響があったというのはいささか言い過ぎな様な気がします。

ただし、日本のどこかで聞いたメロディがふと蘇って、それがこの最終楽章に相応しいと思った可能性はあるかもしれません。

年をとってからは演奏したくない作品でしょうね

ロシアの作曲家のピアノ協奏曲というのはオーケストラの分厚い響きが独奏ピアノに覆い被さってくるような印象があります。それはチャイコフスキーにおいてもそうですし、ラフマニノフも同様です。そして、その極めつけがこのプロコフィエフでしょう。

確かに、コンサート・グランドというのは、たった一台でフル・オーケストラに対抗できる唯一の楽器です。とは言え、そう言うコンサート・グランドの限界を試すかのようにオーケストラが被さってくると、それに対抗して力を振り絞ることを求められるピアニストにとっては極めて負担の大きな作品だと言うことになります。

そう言えば、あのホロヴィッツもまた、ある時期を境にぱたりと協奏曲を演奏しなくなり、録音もしなくなりました。

やはり、こういう作品は若いときには頑張れても、年を重ねればやめにしたくなるのは人情というものでしょう。

さらに言えば、このプロコフィエフの協奏曲ともなると、書かれている音符の数がとんでもなく多くて、それをミスなく弾きこなすだけでも大変なのに、それをパワフルに弾ききらなければオーケストラの響きの中に埋もれてしまうのですから、それは「大変」などと言うレベルではありません。

ですから、この作品を録音しているピアニストはそれほど多くはありません。おそらく、ピアノの協奏曲の難曲ととしてはラフマニノフの3番と並んで双璧といえるかもしれません。それだけに、その難曲をフランソワが得意にしていたというのは意外でした。

フランソワという人はむらっ気があって、気持ちが乗ったときとそうでないときの落差が激しいことで有名でした。そんな身勝手を絵に描いたようなピアニストがプロコフィエフの協奏曲のような難儀な作品を重要なレパートリーとしていたとはいささか驚かされました。

そして、さらに驚かされたのは、その演奏の素晴らしさです。

今回、この協奏曲を紹介するためにウィリアム・カペルとゲイリー・グラフマンの録音も聞いたのですが、個人的にはこのフランソワの録音が一番魅力的に聞こえました。

ただし、カペルの演奏は古いモノラル録音ですからその分は割り引く必要があるかもしれません。それでも、そのパワー溢れる音楽表現は充分に伝わってきます。ある意味では、この作品の正統的な解釈といえるかもしれません。

それに対して、グラフマンとフランソワの演奏は対照的です。

グラフマンはオーケストラがセル&クリーブランド管ですから、その枠の中に綺麗におさまっています。セルが協奏曲の伴奏を務めれば常に主導権はセルにあるのですからそれはやむを得ないのかもしれません。もしも、それを拒否すればセルはソリストとしては使わないでしょうし、使ったとしても最後は喧嘩別れするのは目に見えています。

ですから、セルと共演するピアニストは、セルが認めるだけの技量があって、さらにはセルの言うことを真面目に聞く優等生タイプが大部分です。

おそらく、その唯一の例外はクリフォード・カーゾンと録音したブラームスの協奏曲第1番だけでしょう。その時の両者の関係は最悪で、録音スタッフはいつ二人が喧嘩別れするのかとヒヤヒヤし通しだったそうです。

話は、さらに横道にそれますが、ホロヴィッツとのチャイコフスキーも怪演ですが、あれは喧嘩と言うよりはあなたはあなた、私は私・・・みたいな演奏でした。

ただし、オーケストラ伴奏の素晴らしさに関してはグラフマンとセルとの録音がピカイチです。

それに対して、フランソワの方はかなり遅めのテンポで、さらに一つ一つのフレーズに彼ならではの独特なニュアンスを付与しています。

つまりは、結果としてはプロコフィエフの楽譜を使ってフランソワの音楽を演奏しているように聞こえるのです。

そして、超絶技巧が必要なピアノ・パートにその様な主情性を付与していくというのはとんでもない技だと思うのですが、そのとんでもないことをやりきるテクニックををフランソワは持っていたのです。

それは、フランソワというピアニストは技よりは情で聞かせるタイプだと思っていただけに、それはかなりの驚きでした。

おそらくは、この録音はフランソワというピアニストが、やる気に満ち、そして万全のコンディションで演奏に臨んだときに何を成し遂げることが出来るのかを象徴するものだったといえるでしょう。