FLAC データベース>>>Top

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64

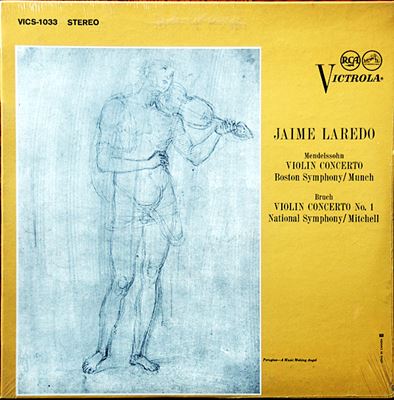

(Vn)ハイメ・ラレード:シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 1960年12月24,&26日録音をダウンロード

- Mendelssohn:Violin Concerto in E minor Op.64 [1.Allegro molto appassionato]

- Mendelssohn:Violin Concerto in E minor Op.64 [2.Andante]

- Mendelssohn:Violin Concerto in E minor Op.64 [3.Allegretto non troppo - Allegro molto vivace]

ロマン派協奏曲の代表選手

メンデルスゾーンが常任指揮者として活躍していたゲバントハウス管弦楽団のコンサートマスターであったフェルディナント・ダヴィットのために作曲された作品です。

ダヴィッドはメンデルスゾーンの親しい友人でもあったので、演奏者としての立場から積極的に助言を行い、何と6年という歳月をかけて完成させた作品です。

この二人の共同作業が、今までに例を見ないような、まさにロマン派協奏曲の代表選手とも呼ぶべき名作を生み出す原動力となりました。

この作品は、聞けばすぐに分かるように独奏ヴァイオリンがもてる限りの技巧を披露するにはピッタリの作品となっています。

かつてサラサーテがブラームスのコンチェルトの素晴らしさを認めながらも「アダージョでオーボエが全曲で唯一の旋律を聴衆に聴かしているときにヴァイオリンを手にしてぼんやりと立っているほど、私が無趣味だと思うかね?」と語ったのとは対照的です。

通常であれば、オケによる露払いの後に登場する独奏楽器が、ここでは冒頭から登場します。

おまけにその登場の仕方が、クラシック音楽ファンでなくとも知っているというあの有名なメロディをひっさげて登場し、その後もほとんど休みなしと言うぐらいに出ずっぱりで独奏ヴァイオリンの魅力をふりまき続けるのですから、ソリストとしては十分に満足できる作品となっています。

しかし、これだけでは、当時たくさん作られた凡百のヴィルツォーゾ協奏曲と変わるところがありません。

この作品の素晴らしいのは、その様な技巧を十分に誇示しながら、決して内容が空疎な音楽になっていないことです。これぞロマン派と喝采をおくりたくなるような「匂い立つような香り」はその様なヴィルツォーゾ協奏曲からはついぞ聞くことのできないものでした。

また、全体の構成も、技巧の限りを尽くす第1楽章、叙情的で甘いメロディが支配する第2楽章、そしてファンファーレによって目覚めたように活発な音楽が展開される第3楽章というように非常に分かりやすくできています。

確かに、ベートーベンやブラームスの作品と比べればいささか見劣りはするかもしれませんが、内容と技巧のバランスを勘案すればもっと高く評価されていい作品だと思います。

ミンシュが全力サポート

オーディオ好きにとっては、友人同士でお互いの家を行き来してそれぞれのシステムの音を聞きあうというのは大きな楽しみの一つです。現役で仕事をしていたときはそんな暇はなかったのですが、退職してからはそれは大きな楽しみの一つとなり、さらに言えばそこから芋づる式に交友関係も広まっていきます。現役時代はどうしても人間関係は仕事を中心としたものに偏りがちだったのですが、退職後のこういうつながりは何の利害関係もないし、それぞれの経験も多様なので、それはもう実に貴重なものです。これに加えて、地域でのクラシック音楽を聞きあう集まりなんかも出来たりして、退職をするときには職場の連中からは「仕事を辞めて何をするの?」と聞かれたものですが、気持ちをフラットにしてどんどん広がりをつなげていけばやることはいくらでもあるものだと感謝しています。

そんな友人同士の行き来の中で、ある時「シャルル・ミンシュが指揮したボストン響が伴奏を付けているメンデルそーんの協奏曲をかけるね」といって、その友人はアナログ・レコードをターンテーブルにセットしました。

ヴァイオリンに関してはアナログ再生には何ともいえない魅力がありますから「良いね!」と言って聞き始めたのですが、しばらくしてなんだか変だな・・・と思い始めました。そして、友人の方を見やるとニヤリと笑って「してやったり!」という顔をしているではないですか。そして、彼は「まあ、最後まで聞いてくださいよ」と言ってすまし顔です。

どう考えても、この独奏ヴァイオリンはハイフェッツではありません。しかし、間違いなくレコードのレーベル面はRCAでしたからミンシュ&ボストン響のメンデルスゾーンと言えばハイフェッツしかないはずです。しかし、今聞かせてもらっているバイオリンは艶やかで素晴らしい音色であって、決して悪い演奏でもなく、それどころか十分すぎるほどに魅力的なのですが、それはどう考えてもハイフェッツではありません。

そして、演奏が終わってレコードを見せてもらうと、ヴァイオリンは「Jaime Laredo」と記されています。

恥ずかしながら、この「Jaime Laredo」の読み方さえ分からないほどに未知のヴァイオリニストでした。一般的には「ハイメ・ラレード」と読むようですが、英語読みで「ジェイミー・ラレード」と呼ばれることもあるようです。1941年に南米のボリビアで生まれたのですから、そちらを優先して、私の場合は「ハイメ・ラレード」でいきたいと思います。

5歳から音楽を初めて、7歳の時には本格的に音楽を学ぶためにアメリカに移っていますから、基本的にアメリカの音楽家と言っていいでしょう。

しかし、驚いたのは、この「ハイメ・ラレード」を独奏者にむかえた録音は1960年12月24日&26日に行われていることです。このコンビによるハイフェッツとの録音は1959年に行われていますから、どう考えてもRCAサイドからの要望でないことは明らかです。そして、ハイメ・ラレードはこの録音の時は未だ19歳だったのですから、こんな大曲を録音したいなどと主張できるはずもありません。

そうなると、この異例の録音はミンシュの要望によって行われたとしか考えられません。

つまりは、なんらかの機会にミンシュがハイメ・ラレードの演奏を聞いて惚れ込んだのでしょう。そして、この若者を何とか世に出したいと思ってRCAにねじ込んで強引に録音をさせたものと思われます。その証拠に、この協奏曲におけるミンシュのスタンスは通常の協奏曲の伴奏とは随分と雰囲気が異なります。

オケが前面に出るところでは思いっきり鳴らしているのはいつもの通りなのですが、独奏ヴァイオリンの伴奏にまわったときは、この若者のヴァイオリンを引き立てようと実に魅力的な表情付けを行って全力でサポートしているのです。正直言って、こんなにも必死でソリストをサポートするミンシュは聞いたことがありません。

つまりは、それだけミンシュはこの若者に惚れ込んでいたのでしょう。なんだか、ミンシュという人への見方が大きく変わるような録音でした。