FLAC データベース>>>Top

ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第3番ニ短調 Op.108

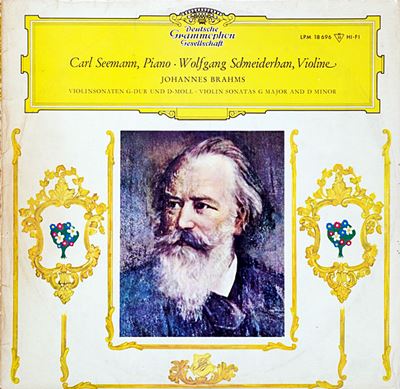

(Vn)ヴォルフガング・シュナイダーハン:(P)カール・ゼーマン 1960年2月6日~12日年録音をダウンロード

- Brahms:Violin Sonata No.3 in D minor, Op.108 [1.Allegro]

- Brahms:Violin Sonata No.3 in D minor, Op.108 [2.Adagio]

- Brahms:Violin Sonata No.3 in D minor, Op.108 [3.Un poco presto e con sentimento]

- Brahms:Violin Sonata No.3 in D minor, Op.108 [4.Presto agitato]

ロマン派におけるヴァイオリン・ソナタの傑作

ブラームスは3曲のヴァイオリン・ソナタを残していますが、これを少ないと見るかどうかは難しいところです。確かに一世代前のモーツァルトやベートーベンと比べると3曲というのはあまりにも少ない数です。しかし、ベートーベン以降のロマン派の作曲家のなかで3曲というのは決して少ない数ではありませんし。

さらに、完成度という観点から見ると、これに匹敵する作品はフランクの作品以外には思い当たりませんから、そういう点を考慮すれば3曲というのは実に大きな貢献だという方が正解かもしれません。

ブラームスの第1番のソナタは1878年から79年にかけて、夏の避暑地だったベルチャッハで作曲されました。

45才になってこのジャンルに対する初チャレンジというのはあまりにも遅すぎる感がありますが、それはブラームスの完全主義者としての性格がそうさせたものでした。

実は、この第1番のソナタに至るまで、知られているだけでも4曲のソナタが作曲されたことが知られています。そのうちの一つはシューマンが出版をすすめたにもかかわらず、リストたちの忠告で思いとどまり、結果として失われてしまったイ短調のソナタも含まれています。

他の3曲は弟子の証言から創作されたことが知られているものの、ブラームスによって完全に破棄されてしまって断片すらも残っていません。

ブラームスがファーストシンフォニーの完成にどれほどのプレッシャーを感じていたかは有名なエピソードですが、そのプレッシャーは決して交響曲だけに限った話ではありませんでした。ベートーベンが完成形を提示したジャンルでは、ことごとくプレッシャーを感じていたようで、そのプレッシャーがヴァイオリン・ソナタというジャンルでも大量の作品廃棄という結果をもたらしたようです。

では、ヴァイオリン・ソナタという形式の「何」が、ブラームスに対して多大な困難を与えたのでしょうか。

もちろん、私ごとき愚才がブラームスの心中を推し量ることなどできようはずもないのですが、そこを無理してあれこれ思案をしてみれば、おそらくはヴァイオリンとピアノのバランスをどうとるかという問題だったのではないかと思います。

言うまでもないことですが、ヴァイオリン・ソナタの歴史を振り返ってみれば、ヴァイオリンとピアノという二つの楽器が対等な関係ではなくて、どちらかが主で他が従という形式をとっていました。それが、モーツァルトという天才によって初めて両者が対等な関係でアンサンブルを形成する音楽へと発展していきました。

そして、この方向性のもとで一つの完成形を示したのが言うまでもなくベートーベンでした。

しかし、一連のベートーベンの作品を聴いてみると、事はそれほど単純ではないことに気づかされます。

鍵盤楽器としてのピアノの機能が未だに貧弱だったモーツァルトの時代では、ヴァイオリンとピアノは十分に共存できましたが、ベートーベンの時代になるとピアノは急激に発展していき、オーケストラを向こうに回して一人で十分に対抗できるまでの力を蓄えてしまいます。

それに比べると、ヴァイオリンという楽器は弓の形状は多少は変わったようですが、弓を弦に擦りつけて音を出すという構造は全く変わっていないわけですから大きな音を出すにも限界があります。

ですから、クロイツェル・ソナタなどでピアノが豪快にうなりを上げて弾ききってしまうと、さすがのベートーベンをもってしてもヴァイオリンがかすんでしまう場面があることを否定できません。

そして、ロマン派の時代になるとピアノはその機能を限界まで高めていきます。(ブラームスのピアノコンチェルトの2番を聴くべし!!)

つまり、頭の中だけでこの両者を丁々発止のやりとりをさせて上手くいったと思っても、実際に演奏してみるとピアノがヴァイオリンを圧倒してしまい「何じゃこれ?」という結果になってしまうのです。

つまり、この二つの楽器の力量差を十分に配慮しながら、それでもなおこの二つの楽器を対等な関係でアンサンブルを成立させるにはどうすればいいのか?

これこそが、45才まで書いては廃棄するを繰り返させた「困難」だったのではないでしょうか?

もっとも、これは私の愚見の域を出ませんから、あまりあちこちでいいふらさないように・・・(^^;

しかし、ブラームスのヴァイオリン・ソナタを聴くと、この二つの楽器が実に美しい調和を保っていることに感心させられます。

ベートーベンでは、時にはピアノがヴァイオリンを圧倒してしまっているように聞こえる部分もあるのですが、ブラームスではその様な場面は皆無と言っていいほどに、両者は美しい関係を保っています。そして、その様な絶妙のバランスを保ちながら、聞こえてくる音楽からはしみじみとした深い感情がにじみ出してきます。

これはある意味では一つの奇跡と言っていいほどの作品群です。

ヴァイオリン・ソナタ第3番ニ短調op.108

このソナタは第2番ソナタと2年しか隔たっていないのに作品の雰囲気が大きく異なります。

第2番のソナタではあれほどまでも幸福感につつまれていたのが、この第3番のソナタでは晩年のブラームスに特徴的な渋くて重厚な雰囲気が支配しています。

この変化をもたらしたものは親しい友人たちの「死」でした。トゥーンにおける幸福な生活はわずか一年しか続かす、その後は彼の回りで親しい友が次々と亡くなっていきました。この事はブラームスに大きな衝撃を与えることになり、彼の作品は短調のものが多くなって、避けられぬ人の宿命に対する諦観のようなものがどの作品にも流れるようになっていきます。

この第3番のソナタでも、第2楽章のG線だけで歌われる冒頭のメロディからはその様な傾向をはっきりと聞き取ることができます。

ウィーンってのは意外と男っぽいんだぜ、と言っているよう演奏でしょうか

シュナイダーハンとゼーマンはよいコンビだったようで、実にたくさんの録音を残しています。このコンビによるもっとも目につく業績は1959年の5月に集中的に録音されたベートーベンのヴァイオリンソナタの全集でしょう。ただし、これに関しては、シュナイダーハンはモノラル録音の時代にケンプとのコンビで全集を録音していて、さらに言えば、その演奏は私にはじめてベートーベンのヴァイオリン・ソナタの素晴らしさを教えてくれたものでした。ですから、おそらくは録音がモノラルからステレオに変わっていく中で、もう一度ステレオで録音を仕直しましょうと言うことになって、そこでシュナイダーハンにとっては気心の知れたゼーマンが起用されたのでしょう。ですから、そう言う経緯と思いこみもあるためか、恥ずかしながら、未だにそのステレオ録音の方は聞いたことがありません。

個人的にはケンプとの旧録音があれば十分だという気もしますので、よほど新しい更新の種が尽きた時でもなければこのサイトに追加される日はやってこないかもしれません(^^;。

とは言え、この二人はよいコンビであって、すでにモーツァルトのヴァイオリン・ソナタに関してはかなりたくさんの数をアップしていますので、実際の音でその事は確認できるかと思われます。

余談になりますが、この「カール・ゼーマン 」というピアニストは実に変わった経歴の持ち主であって、最初はオルガニストとして演奏家としてのキャリアをスタートさせているのです。それが途中から(1935年らしい・・・)ピアニストに転向し、戦後になると、とりわけシュナイダーハンの相手を務める人として歴史に名をとどめました。

ただし、だかららと言ってソリストとして独り立ちできない凡庸なピアニストとではなかったことは、このブラームスのソナタを聞くだけで誰もが納得するはずです。

それにしても、生粋のウィーン子のヴァイオリニストというのはそれほど多くはありません。

この時代であればこのシュナイダーハンとアメリカに亡命を余儀なくされたエリカ・モリーニくらいが頭をよぎるくらいです。

そして、不思議なことに、ハプスブルグの栄光と伝統を引き継いだ「ウィーンの古き良さ伝統」を感じさせてくれるのはウィーンを離れざるを得なかったモリーニの方でした。おかしな言い方になりますが、モリーニという人はそうういう古きウィーンの良さみたいなものを瞬間冷凍して、それを生涯保ち続けていたヴァイオリニストでした。

しかし、ウィーンのような「都市」にはもう一つの顔があります。

それは時の流れに合わせてアイデンティティは見事に保持しながらも、その表面上のスタイルを実に上手く変化させていくしたたかさを持っていることです。

日本で言えば「京都」がその典型なのですが、あの白洲正子が京都人のことを「1000年のすれっからし」と言ったのは見事なまでの慧眼でした。

ですから、モリーニが古きウィーンの瞬間冷凍だとすれば、シュナイダーハンは時代の流れに合わせて実に上手く立ち回って己の姿を変えていくウィーンの典型だったような気がします。いささか大仰な物言いになるのですが、シュナイダーハンの演奏家からは時代の流れに沿って変わり続けるウィーンという「都市」の姿が透けて見えるような気がするのです。

このステレオ録音は1960年の2月6日から12日にかけて一気に3曲が録音されています。

おそらく、大戦での爆撃によって廃墟と化したウィーンの姿はすでにどこにもなかったはずです。さらに、音楽の分野に限って言えば、50年代以降彼らが築き上げていた「ウィーン・ブランド」は価値あるものとして世界の人々が認知するようになってきていました。

そう言う、まさに前に向いて力強く歩みを始めたウィーンの姿がこのシュナイダーハンの演奏からは感じられるのです。

それは、言葉をかえれば「ウィーン子ってのは意外と男っぽいんだぜ!」と言っているようで、意外なほどに力強いブラームス像を描き出しているのです。

そして、ゼーマンというピアニストの有難味は、そういう風にして時に合わせてタイルを変えていくシュナイダーハンに対して、まるでオーダーメイドの服のようにピッタリとフィットしくれることです。

おそらく、ソリストとして活躍するにはいささか個性が乏しかったのかもしれませんが、こういうタイプのピアニストも重要な存在であることも否定できないのです。

ただし、ブラームスのヴァイオリン・ソナタと言えば、それこそ数え切れないほどの録音が残されています。ですから、その中でこれがどれほどの存在価値を後の世においても主張できるのかは不明です。

ただし、オーストリアが主権国家として独立を回復したのは1955年の事でした。

そんな新生国家における首都としのウィーンがまさに新しい一歩を踏み出し、その歩みの確かさに自信を持ちはじめたウィーン子達の素顔がここからはのぞけるという価値は主張できるのかもしれません。