FLAC データベース>>>Top

ワーグナー:さまよえるオランダ人序曲

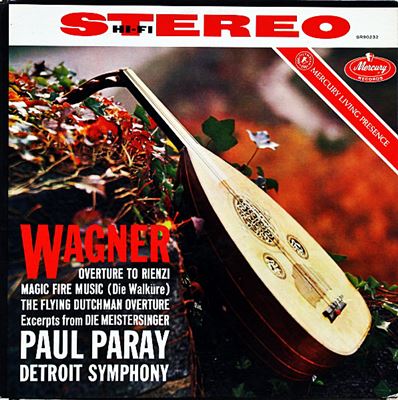

ポール・パレー指揮 デトロイト交響楽団 1960年2月20日録音をダウンロード

ワーグナーの終生のテーマである「女性の愛による救済」の原型

ワーグナーはこれ以前にもいくつかのオペラを作曲していますが、ワーグナーの個性が初めて輝きだしたのはこの「さまよえるオランダ人」からです。そして、ワーグナーの終生のテーマであった「女性の愛による救済」がはっきりと明示されたのはこの作品からです。

「女性の愛による救済」というのは、何らかの理由で苦悩や宿命を背負った男(時には世界)が、女性の自己犠牲的な純愛によって救済されるというモチーフです。

ワーグナーがこのモチーフがよほど好きだったようで、その後タンホイザーやトリスタン、リングなどで何度も何度もこのモチーフを持ち出しています。考えようによっては、エゴイストの権化であったワーグナーにはピッタリの好都合なモチーフだったのかもしれません。

この作品は古くからヨーロッパに伝わる「さまよえるオランダ人」の伝説、さらにはハイネによる寓話「フォン・シュナーベレヴォブスキー氏の回想記」をヒントとしていますが、それに加えてワーグナー自身の嵐での航海体験も反映していると言われています。

ここにはその後のワーグナー作品の全てがはっきりと姿を著していますし、逆に古いイタリアオペラの脳天気な響きも至る所に顔をだすという不思議な雰囲気が満ちています。

そういう意味では過渡期の作品といえるのかもしれませんが、後のワーグナー作品と比べるとコンパクトにまとまっていて話の展開もそれほど複雑ではないので、初めてワーグナーにふれるには取っつきやすい作品といえるかもしれません。

序曲

冒頭のホルンの不気味な響き「オランダ人の動機」が一気に観客を荒れ狂う北の海へと誘います。そして、それが一段落すると木管楽器が穏やかに「救済の動機」を歌い始めます。

この二つの動機は作品全体を通して核となるものなのですが、これを序曲のなかで見事なまでに対比させて物語り全体のテーマを暗示させる技術は実に見事なものです。

ワーグナーのミニチュア作品

ポール・パレーという指揮者の最盛期はデトロイト交響楽団を率いて新興レーベルだったMercuryと組んで次々と録音活動を行っていたころでしょう。しかし、1963年にデトロイト交響楽団を退任したあとは、驚くほどに何の業績も残していません。この上もなく優秀なMercury録音によって聞くことのできるデトロイト交響楽団との演奏を聞けば、彼がいかに優れた「オーケストラ・トレーナー」であったかがよく分かります。そして、実際のところは分からないのですが、その「オーケストラ・トレーナー」としての結果を残すために、セルやライナーのような「恐い話」は聞こえてきませんし、マルケヴィッチのようにオケから追い出されると言うこともなかったようですから、オケから見ても貴重な存在であったことは間違いないはずです。

しかしながら、デトロイト響の音楽監督を退いてからも長生きをして1979年にモンテカルロで93歳の長寿を全うするのですが、その後は特定のポストに就くことはありませんでした。

確かに、デトロイト響を退いたときはすでに70代の後半だったのですからそれで「引退」という思いがあったのかもしれません。しかしながら、それでも80歳になっても90歳になっても指揮台にしがみつくのが「指揮者」という人種ですから、潔いと言えば潔い人だったのでしょう。

パレーの音楽は、そのすぐれたトレーニング能力によってスキルを向上させたオーケストラを自在に操って一音といえども蔑ろにしないで音楽の形を提示しきることでした。

その意味では、この一連のワーグナー録音を聞くと、方向性としてはセルやマルケヴィッチと同じだと言えます。おそらく、これほどスコアの隅から隅までクッキリと光を当てたようなワーグナーの録音はセルやマルケヴィッチと相似形です。

ただし、ワーグナーが理想としたバイロイトの歌劇場ではオーケストラ・ピットには蓋がされています。それは、視覚的に不要なものが聴衆の目にはいるのを嫌ったこともあるのですが、その蓋をすることによってオーケストラの音が渾然一体となってクリアになりすぎることを嫌ったからでもありました。

ですから、こういうスコアの隅から隅までクッキリと浮かび上がらせた演奏スタイルをワーグナーが良しとするとは思えませんし、そう言う思いでもってフルトヴェングラーやクナパーツブッシュのような演奏こそを最上と評価する人がいることも理解できます。

しかし、芸術作品というものは(異論はあるかもしれませんが)、作者の手を離れてしまえば一人歩きをはじめるものであって、それをどのように受け取るかは他者にゆだねられます。ですから、このようなワーグナーもまた「いとをかし」なのです。

ただし、セルやマルケヴィッチと方向性が同じと言っても、やはりそれなりの違いはあります。

マルケヴィッチのワーグナーには精緻さの向こうにある種の野蛮さというか狂気のようなものが潜んでいたのですが、パレーの精緻さにはその様な「恐い」ものは何処を探しても出てきません。そして、セルと較べてしまうと、デトロイトのオケがいかに頑張ってもクリーブランド管に対してはいささか分が悪いですし、さらにはセルの精緻さの奥底に潜んでいる世紀末ウィーンの空気感のようなものもありません。

しかし、パレーの演奏には、そう言う内面的なものは取りあえず横に置いて、とにかくスコアに書かれている全ての音を明瞭に聞き手の耳に届けようとする「執念」は抜きんでています。

ですから、これが誉め言葉になるかどうかは分からないのですが、それはまるで極めて精巧に作りあげられた「ワーグナーのミニチュア」のように聞こえるのです。何だ、それって、ただ単にスケールの小さな音楽だと言っているのと同じじゃないかと言われるかもしれないのですが、そこはしばしお待ちください。

精巧に作りあげられたミニチュア作品というものは他にない魅力を湛えているものです。

そして、それは「工芸作品」などでは広く周知されているのですが、それが「音楽」の世界ではあまり認められては来なかったのです。ましてや「巨大」さが「売り」のワーグナーでミニチュア化をはかるなどと言うのは本末転倒のように思えるのですが、不思議なことにそのパラドックス故にこのミニチュア化は大成功しているように思えるのです。

つまりは、「いとをかし」なのです。

とりわけ、1956年に録音されたものよりも1960年に録音されたものの方が、より鋭利な刃物で細部の細部に至るまで実物そっくりに彫り上げられているように聞こえます。

そして、その精巧さを聞き手にしっかりと伝えきったMercuryの優秀録音による貢献も忘れてはいけないでしょう。