FLAC データベース>>>Top

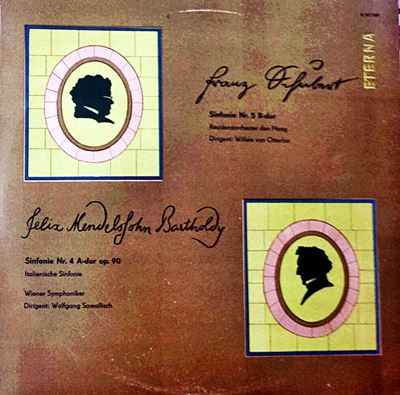

シューベルト:交響曲第5番 変ロ長調, D.485

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団 1960年5月18日~9日録音をダウンロード

- Schubert:Symphony No.5 in B-flat major, D.485 [1.Allegro]

- Schubert:Symphony No.5 in B-flat major, D.485 [2.Andante con moto]

- Schubert:Symphony No.5 in B-flat major, D.485 [3.Menuetto. Allegro molto - Trio]

- Schubert:Symphony No.5 in B-flat major, D.485 [4.Allegro Vivace]

簡潔に仕上げられた音楽からは、急速に洗練さを深めていくシューベルトの成長を窺うことが出来る

シューベルト:交響曲 第5番 変ロ長調 D485

両端楽章はハイドン的な簡潔なソナタ形式であり、その簡潔に仕上げられた音楽からは、急速に洗練さを深めていくシューベルトの成長を窺うことが出来ます。そして、その間に挟まれた二つの楽章からは歌う人としてのシューベルトの美質が刻み込まれています。

- 第1楽章: Allegro

今までとは違って序奏部はもたず、変わりに4小節から鳴る短い導入部が第1主題を導き出します。

ハイドン風のきわめて簡潔なソナタ形式なのですが、その簡潔さの中にシューベルトの作曲技法の向上がはっきりと感じとることが出来ます。 - 第2楽章: Andante con moto

「歌う人」シューベルトの素晴らしさがいかんなく発揮された音楽になっています。AB二つの部分からな成り立っていて、一つはゆったりとした歌であり、もう一つは32分音符の細かい動きにのったメランコリックな主題です。

特にメランコリックな歌は絶妙な転調によって、それは未完成の第2楽章を予告する音楽になっています。 - 第3楽章: Menuetto. allegro molto-trio

このト短調で書かれたメヌエットからモーツァルトのト短調シンフォニーのメヌエットを思い出すのは容易でしょう。

ただし、トリオのゆったりとした歌こそはまさにシューベルトそのものではあるのですが。 - 第4楽章: Allegro vivace

最後は簡潔なソナタ形式によるハイドン的フィナーレとなっています。

初期シンフォニーの概要

シューベルトの音楽家としての出発点はコンヴィクト(寄宿制神学校)の学生オーケストラでした。彼は、そのオーケストラで最初は雑用係として、次いで第2ヴァイオリン奏者として、最後は指揮者を兼ねるコンサートマスターとして活動しました。

この中で最も重要だったのは「雑用係」としての仕事だったようで、彼は毎日のようにオーケストラで演奏するパート譜を筆写していたようです。

当時の多様な音楽家の作品を書き写すことは、この多感な少年に多くのものを与えたことは疑いがありません。

ですから、コンヴィクト(寄宿制神学校)を卒業した後に完成させた「D.82」のニ長調交響曲はハイドンやモーツァルト、ベートーベンから学んだものがつぎ込まれていて、十分に完成度の高い作品になっています。そして、その作品はコンヴィクト(寄宿制神学校)からの訣別として、そこのオーケストラで初演された可能性が示唆されていますが詳しいことは分かりません。

彼は、その後、兵役を逃れるために師範学校に進み、やがて自立の道を探るために補助教員として働きはじめます。

しかし、この仕事は教えることが苦手なシューベルトにとっては負担が大きく、何よりも作曲に最も適した午前の時間を奪われることが彼に苦痛を与えました。

その様な中でも、「D.125」の「交響曲第2番 変ロ長調」と「D.200」の「交響曲第3番 ニ長調」が生み出されます。

ただし、これらの作品は、すでにコンヴィクト(寄宿制神学校)の学生オーケストラとの関係は途切れていたので、おそらくは、シューベルトの身近な演奏団体を前提として作曲された作品だと思われます。

この身近な演奏団体というのは、シューベルト家の弦楽四重奏の練習から発展していった素人楽団だと考えられているのですが、果たしてこの二つの交響曲を演奏できるだけの規模があったのかは疑問視されています。

第2番の変ロ調交響曲についてはもしかしたらコンヴィクトの学生オーケストラで、第3番のニ長調交響曲はシューベルトと関係のあったウィーンのアマチュアオーケストラで演奏された可能性が指摘されているのですが、確たる事は分かっていません。

両方とも、公式に公開の場で初演されたのはシューベルトの死から半世紀ほどたった19世紀中葉です。

作品的には、モーツァルトやベートーベンを模倣しながらも、そこにシューベルトらしい独自性を盛り込もうと試行錯誤している様子がうかがえます。

そして、この二つの交響曲に続いて、その翌年(1816年)にも、対のように二つのシンフォニーが生み出されます。

この対のように生み出された4番と5番の交響曲は、身内のための作品と言う点ではその前の二つの交響曲と同じなのですが、次第にプロの作曲家として自立していこうとするシューベルトの意気込みのようなものも感じ取れる作品になってきています。

第4番には「悲劇的」というタイトルが付けられているのですが、これはシューベルト自身が付けたものです。

しかし、この作品を書いたとき、シューベルトはいまだ19歳の青年でしたから、それほど深く受け取る必要はないでしょう。

おそらく、シューベルト自身はベートーベンのような劇的な音楽を目指したものと思われ、実際、最終楽章では、彼の初期シンフォニーの中では飛び抜けたドラマ性が感じられます。

しかし、作品全体としては、シューベルトらしいと言えば叱られるでしょうが、歌謡性が前面に出た音楽になっています。

また、第5番の交響曲では、以前のものと比べるとよりシンプルでまとまりのよい作品になっていることに気づかされます。

もちろん、形式が交響曲であっても、それはベートーベンの業績を引き継ぐような作品でないことは明らかです。

しかし、それでも次第次第に作曲家としての腕を上げつつあることをはっきりと感じ取れる作品となっています。

シューベルトの初期シンフォニーを続けて聞いていくというのはそれほど楽しい経験とはいえないのですが、それでもこうやって時系列にそって聞いていくと、少しずつステップアップしていく若者の気概がはっきりと感じとることが出来ます。

この二つの作品を完成させた頃に、シューベルトはイヤでイヤで仕方なかった教員生活に見切りをつけて、プロの作曲家を目指してのフリーター生活に(もう少しエレガントに表現すれば「ボヘミアン生活」)に突入していきます。

そして、これに続く第6番の交響曲は、シューベルト自身が「大交響曲ハ長調」のタイトルを付け、私的な素人楽団による演奏だけでなく公開の場での演奏も行われたと言うことから、プロの作曲家をめざすシューベルトの意気込みが伝わってくる作品となっています。

また、この交響曲は当時のウィーンを席巻したロッシーニの影響を自分なりに吸収して創作されたという意味でも、さらなる技量の高まりを感じさせる作品となっています。

その意味では、対のように作曲された二つのセット、2番と3番、4番と5番の交響曲、さらには教員の仕事を投げ捨てて夢を本格的に追いかけ始めた頃に作曲された第6番の交響曲には、夢を追い続けたシューベルトの青春の色々な意味においてその苦闘が刻み込まれた作品だったといえます。

理と情が実にいい案配で融合している

すでに以前に少しだけふれたこともあるのですが、オッテルローにとって人生の大きな転機となったのが1959年におけるベイヌムの突然の死去でした。未だ50代のベイヌムの突然の死は全く予想していないことだったので、コンセルトヘボウにとっては青天の霹靂でした。そして、すぐに後任探しが始まるのですが、すでにハーグ・レジデンティ管弦楽団において十分すぎるほどの業績を積み重ねていたオッテルローは、その後任に自分が選ばれることに何の疑いも持っていなかったようです。

しかしながら、蓋を開けてみれば、ほとんど何の実績もない未だ30代のハイティンクが後任に選ばれます。

この人事は未だに謎と言うしかないのですが、その理由についてはあれこれ噂は飛びかっています。

もっとも大きな理由はコンセルトヘボウがメンゲルベルクの時代のような厳しいリハーサルから解放されていたのに、再びそんな厳しい練習を強いられることを嫌がったと言う噂です。

確かに、ベイヌムはオケのメンバーと相談しながら一つずつ課題を解決していく指揮者であり、その基本はオーケストラの自発性を重視するというものでした。その背景には、己の我を通すのではなくて、必要なことは全て楽譜に書かれているというザッハリヒカイトな考えを持っていたからでもあります。

ただし、同じ方向性でも要求水準が高くてひたすら厳しい客演指揮者だったセルとは軋轢が絶えず衝突を繰り返していました。(^^v

そんな平和な時代の恩恵を享受していたコンセルトヘボウにとって、パートごとに分けて厳しくリハーサルを繰り返すオッテルローは願い下げにしたい存在でしたし、ましてや就任1年目で楽団員の三分の二をクビにしたセルのことを「羨ましい」などと公言する指揮者などは断固拒否したかったはずです。

さらに言えば、オッテルローには戦時中の活動が問題視されたことも大きな要因となったようでもあります。

しかしながら、それを言えばハイティンクの補佐として共同で首席指揮者に就任したオイゲン・ヨッフムの方がより罪が深いとも言えますから、オッテルローからすれば理不尽と言えば理不尽な話でした。さらに、ヨッフムはハーグ・レジデンティ管弦楽団のコンサート・マスターだったヘルマン・クレバースをコンセルトヘボウに引き抜くという「掟破り」を平気で行うような人物だったので、オッテルローの憤懣は想像するに余りあります。

となると、最終的にはオッテルローのあまりに自由すぎる奔放な言動と私生活が決め手となったのかもしれません。

不思議な話ですが、コンセルトヘボウというのは長い伝統をもちながら、ここぞと言うところで人選を誤る癖があるようです。おそらく、ベイヌム死後の人選以上に大きな誤りはリッカルド・シャイーを選んでその伝統的な響きを放棄したことでしょう。

この59年6月に録音した「カルメン」組や「アルルの女」組曲、シューベルトの「未完成」、ベートーベンの8番などはベイヌム急死のすぐ後の演奏です。そこにはオッテルローの次のステップを目指した意気込みのようなものが感じられます。

音楽はしっかりとコントロールされながら豊かな音色に満たされた素晴らしい演奏であり、オッテルローの美質が遺憾なく発揮されています。

さらに言えば、良い悪いはひとまず脇におくとして、翌7月に録音したベルリオーズの「幻想交響曲」では、豊かな音色は保持しながらこの上もなく客観的に薬物中毒の青年の事を物語っています。

つまりは、理と情が実にいい案配で融合しているという点では優れた指揮者であったことは間違いありません。そして、その翌年に録音したシューベルトの5番でもその力量は遺憾なく発揮されています。

そして、その背景として「作曲家」と言う顔と、厳しいリハーサルによってオーケストラを鍛えるという「職人的な指揮者」という二つの顔を持っていたことは忘れていけないでしょう。

歴史に「if」はありませんが、ベイヌムの後任にオッテルローが選ばれていれば、コンセルトヘボウのその後は随分と異なっていたことでしょう。

もっとも、そうなればそうなったで、数年で衝突を繰り返して袂を分かつことになったかもしれませんが、それでもそのオッテルローという優れた指揮者を飼い殺しのように燻らせて終わりにしてしまうようなことにはならなかったでしょう。