FLAC データベース>>>Top

ヨハン・シュトラウス II:ワルツ「南国のバラ」Op.388(Johann Strauss II:Roses from the South, Op.388)

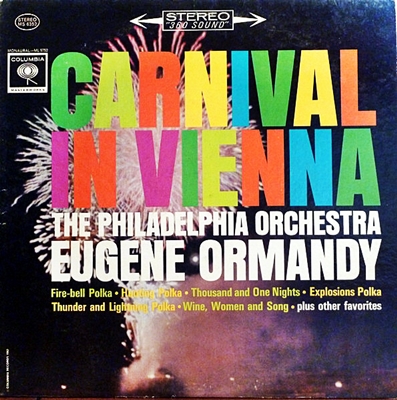

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1961年12月28日録音(Eugene Ormandy:Philadelphis Orchestra Recorded on December 28, 1961)をダウンロード

社交の音楽から芸術作品へ

父は音楽家のヨハン・シュトラウスで、音楽家の厳しさを知る彼は、息子が音楽家になることを強く反対したことは有名なエピソードです。そして、そんなシュトラウスにこっそりと音楽の勉強が出来るように手助けをしたのが母のアンナだと言われています。

後年、彼が作曲したアンネンポルカはそんな母に対する感謝と愛情の表れでした。

やがて、父も彼が音楽家となることを渋々認めるのですが、彼が1844年からは15人からなる自らの楽団を組織して好評を博するようになると父の楽団と競合するようになり再び不和となります。しかし、それも46年には和解し、さらに49年の父の死後は二つの楽団を合併させてヨーロッパ各地へ演奏活動を展開するようになる。

彼の膨大なワルツやポルカはその様な演奏活動の中で生み出されたものでした。そんな彼におくられた称号が「ワルツ王」です。

たんなる社交場の音楽にしかすぎなかったワルツを、素晴らしい表現力を兼ね備えた音楽へと成長させた功績は偉大なものがあります。

南国のバラ 作品388

数あるシュトラウスのワルツの中でも最上の部類に属するワルツでしょう。

きっかけはよく知られているように、自作のオペレッタ「女王陛下のハンカチーフ」をイタリア王ウンベルト1世が大変気に入ったと耳にしたことです。

常に商売気を失わないシュトラウスは、そのオペレッタの中からおいしそうな部分を4つほど選んでメドレー風に編曲した音楽をすぐさま仕立て上げてイタリア国王に献上します。

このあたりの目敏さを見ていると、20世紀に入ってクラシック音楽を押しのけて音楽のチャンピオンにのし上がったポピュラー音楽の源流を見るような思いになります。

端正であると同時に豊満

オーマンディがどうしても低く見られる要因として「オペラ」を指揮しなかったと言うことがあります。実はミンシュもほぼ同様で、彼もまた「オペラ」との縁は非常に少なかった指揮者でした。そして、アメリカではまだしも、ヨーロッパではその事は決定的な「弱点」と見なされました。

ただし、ミンシュはそう言うことは殆ど気にしていなかったようです。

それに対して、オーマンディの方はその事に多少の引け目を感じていたのか、唯一、ヨハン・シュトラウスの「こうもり」だけを録音しています。そして、それを「ヨハン・シュトラウスの理想的指揮者」と鼻であしらったのがストラヴィンスキーでした。

しかしながら、そんな風に馬鹿にされながらも、彼が鬼のトレーニングで築き上げた「フィラデルフィア・サウンド」は唯一無二の魅力を持っていました。

例えばリヒャルト・シュトラウスの「薔薇の騎士」組曲を聴いてみれば、それはまさに「薔薇の騎士」のダイジェスト版になっているだけでなく、その響きの豊麗さは誰にも真似の出来ない優れものでした。

ですから、そんなオーマンディが手兵のフィラデルフィア管の豊饒な響きを最大限にフル活用してヨハン・シュトラウスのワルツやポルカを演奏すればどんな音楽になるのかは概ね予想はつきます。

そして、現実はその予想をはるかに上回る面白さと美しさに満ちた音楽を聞かせてくれています。

まず最初に断っておかなければいけないのは、ここには「ウィーンの粋」はありません。基本的にワルツはワルツとしてきちんと3拍子で構成されていますし、ポルカはポルカらしく力強い推進力が強調されています。

つまりは、ウィンナー・ワルツという「伝統」からは自由になって、それらの作品を純粋器楽として端正に構築しているのです。その点ではセル&クリーブランド管によるシュトラウス演奏と方向性は同じです。しかし、セルになくてオーマンディにあったのはフィラデルフィア管の豊麗なサウンドです。

そう言えば、セルのウィンナー・ワルツをまるで士官学校での舞踏会みたいだと書いた事があるのですが、ここにはその様な禁欲的な雰囲気は全くありません。その音楽は端正であると同時に豊満でもあります。

そして、こういう表現というのは、簡単にやれるように見えて意外と難しいものであることに気づかされます。

そして、これが誉め言葉になるのかどうかは分かりませんが、「オーケストラの休日」でも感じたように、こういう小品を扱わせたときのオーマンディの上手さは抜きんでています。